Amazonで販売を始める際、「大口出品」と「小口出品」のどちらのプランを選ぶべきか悩む方は多いでしょう。

大口出品とはその名の通り大量の商品を扱う人向け、小口出品は少量の商品をゆっくり販売する人向けの料金プランですが、どちらが優れているというわけではなく、それぞれのビジネス規模や戦略に適したプランを選ぶことが重要です。

本記事では、小規模な出品者が迷いがちなAmazon大口出品と小口出品の違いを、料金・手数料、利用できる機能、そして各プランに適した出品者の観点から詳しく比較・解説します。

また大口と小口の変更方法についても詳しく解説します。

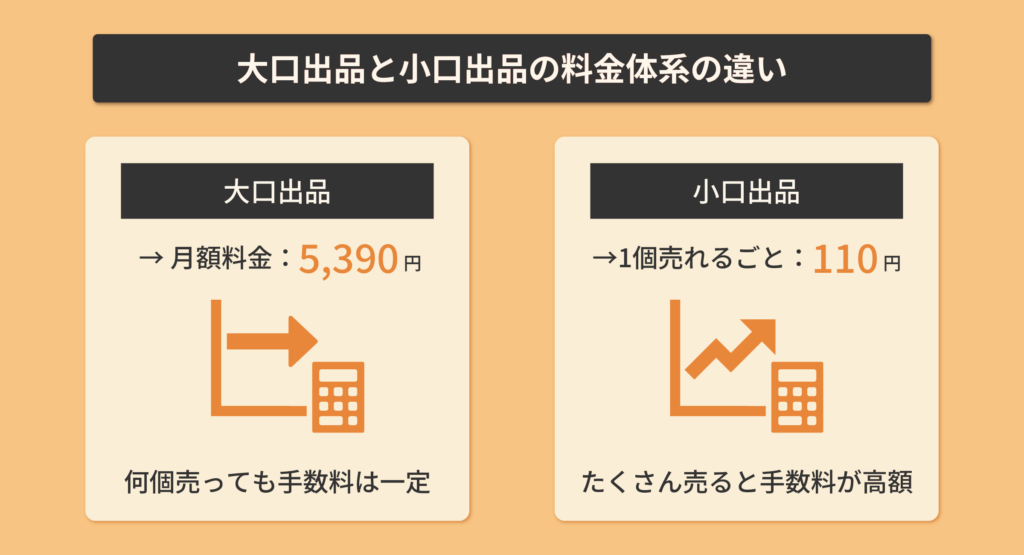

大口、小口出品の月額料金・販売手数料の比較

Amazonの大口出品と小口出品では、料金体系に大きな違いがあります。

大口出品プランの料金体系

- 月額:5,390円(税込)

- 基本成約料:0円

大口出品の場合、月額固定費として5,390円(税込)の登録料がかかります。

一方で商品が売れるごとの基本成約料(1個売れるごとに発生する料金)は発生しません。

つまり、売上ゼロでも1,000個売れても、毎月5,390円固定で利用できます。

出典:Amazon公式「出品にかかる費用」

ただし月額固定費や基本成約料とは別に、売上の一部を支払う販売手数料などの他の手数料は大口、小口に関わらず発生することには注意が必要です。

Amazonでかかる手数料については、以下の記事にまとめたので参考にしてください。

小口出品プランの料金体系

- 月額:0円

- 基本成約料:110円(税込)

大口出品の場合、月額登録料は無料なので固定費はかかりません。

ただし1商品が売れるごとに110円(税込)の基本成約料が発生します。

言い換えれば固定費0円で始められますが、販売件数に応じてコストが増える従量課金制です。

出典:Amazon公式「出品にかかる費用」

また小口出品の場合も、大口出品と同様に販売手数料などの他の手数料は別に発生します。

大口出品と小口出品どちらが得?

初期費用に関して言えば、どちらのプランも登録自体に特別な手数料は発生しません。

また販売手数料などのその他の手数料は大口、小口に関わらず発生するので、損得を判断するには月額費用と基本成約料を比較するといいです。

そのため、費用面の損益分岐は月あたりの販売数量がポイントになります。

単純計算では月に50個以上商品を売るなら大口が有利、それ未満なら小口が有利と考えられます。

この「50個」がひとつの目安で、月間販売数の見込みに応じてどちらのプランが得か判断できます。

ただし、大口出品プランの場合は、小口出品プランでは利用できないいくつかの機能が利用できるので、そこも加味して判断する方が適切です。

次は、大口出品と小口出品で利用できる主な機能の違いについて解説します。

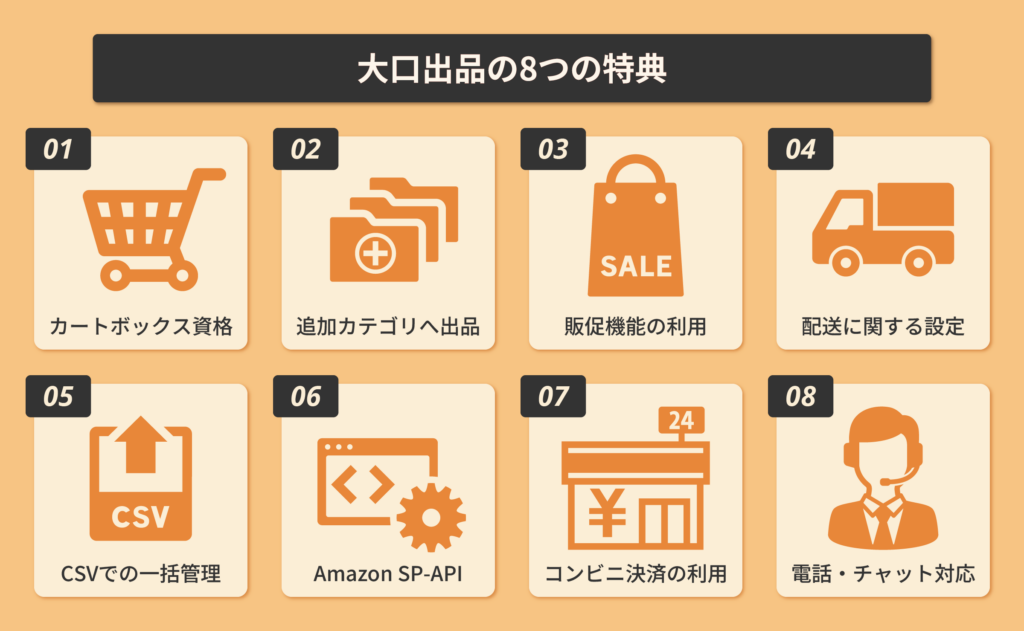

大口、小口出品で利用できる機能の違い

大口出品と小口出品では利用可能な機能やサービスにも多くの違いがあります。

具体的には以下のような違いがあります。

- おすすめ出品(カートボックス獲得)資格

- 追加のカテゴリへの出品

- 広告・セールなど販促機能の利用

- 配送に関する設定

- CSV形式のテンプレートを使った一括管理

- Amazon SP-APIを使用したAPI機能の実行

- 購入者のコンビニ決済の利用

- Amazonテクニカルサポートへのサポートリクエスト

出典:Amazon公式「出品形態」

おすすめ出品(カートボックス獲得)資格

Amazonで複数の出品者が同一商品を出品している場合、その中の1人だけが「おすすめ出品」に選ばれ、「ショッピングカートボックス(カートボックス)」を獲得し、商品ページの「カートに入れる」ボタン経由の注文を独占できます。

一方、おすすめ出品に選ばれない出品者の商品は、以下の画像のように、商品ページ内の「Amazonの他の出品者」一覧から購入者自身が選択しなければなりません。

しかし、実際には「カートに入れる」ボタン以外から商品を選ぶ購入者は少数派のため、カートボックスを獲得できるかどうかで売上に大きな差が出るのが実情です。

大口出品者の場合は、ショッピングカートボックスを獲得する資格があります。

カート獲得には価格や在庫状況、出荷パフォーマンスなど複数の条件がありますが、「大口出品者であること」自体が必須条件の一つとなっています。

出典:Amazon公式:「おすすめ出品の利用資格」

そのため、大口出品者でなければカートボックス競争の土俵にすら立てないという大きなハンデがあります。

実際には、大口vs小口でも全くカートボックスを取得できない訳ではないようですが、それでも商品ページでは大口出品者の方が優先表示されるため、競合がいる場合は極めて不利という事実には変わりありません。

小口では自分が最安値を設定してもカートに表示されず、購入者に気づいてもらいにくいケースが多くなります。この点は売上機会に直結する大きな違いです。

小口出品を選ぶ場合は、この大きなデメリットを理解しておく必要があります。

追加のカテゴリへの出品

Amazonでは以下のカテゴリーは制限対象となっており、出品申請が必要です。

- カー&バイク用品

- ビューティ

- 服&ファッション小物

- 食品&飲料

- ヘルスケア&パーソナルケア

- ジュエリー

- 旅行かばん&トラベル用品

- シューズ・ハンドバッグ・サングラス

- 腕時計

出典:Amazon公式「出品許可が必要なカテゴリーと商品」

大口出品の場合は、上記のカテゴリーでも出品申請を出すことで出品が可能になりますが、小口出品の場合は小口は申請自体ができないため参入不可能です。

現在販売したい商品がこれらカテゴリに該当する場合は、小口では運営できない点にご注意ください。

広告・セールなど販促機能の利用

大口出品者はいくつかのプロモーション機能を利用できます。

以下のような機能です。

- 広告

- セール

- クーポン

- プロモーション

- ギフトサービス

これらの販促機能は、自社オリジナル商品を販売する場合や、メーカーから販売を委託されている場合など、商品やブランドの競争力を高めたいというケースでは欠かせない要素です。

もし上記に当てはまる場合は、迷わず大口出品を選択してください。ビジネスを有利に進めるための土台として、大口出品の機能を最大限活用しましょう。

それでは、ここからはそれぞれの販促機能について解説していきます。

広告

大口出品者は、Amazon内で有料広告を出稿できます。

「スポンサープロダクト広告」「スポンサーブランド広告」「スポンサーディスプレイ広告」などがあり、検索結果や商品ページに自社商品を目立たせて表示できます。

これにより、商品を多くの購入者にアピールし、検索順位や売上アップを目指すことが可能です。

出典:Amazon公式「Amazonスポンサー広告」

セール

大口出品者は、特選タイムセールや数量限定タイムセールなどのセールに参加することができます。

また、Amazonの大型イベント(プライムデーやブラックフライデーなど)への参加も大口出品者のみ可能です。

出典:Amazon公式「Amazonタイムセール」

クーポン

大口出品者は、クーポン機能を使うことで、購入者に対して一定金額や一定割合の割引を提供できます。

商品ページや検索結果に表示され、割引を適用したい購入者がその場で選択できるため、購買促進に繋がります。

出典:Amazon公式「クーポンの利用資格」

プロモーション

大口出品者は、Amazonの「プロモーション」機能を利用して、さまざまな割引や特典を設定することができます。

たとえば「2点以上購入で10%オフ」や「1点購入でもう1点無料」などの販促が可能です。

出典:Amazon公式「Amazonプロモーション」

ギフトサービス

大口出品者は、ギフトラッピングやギフトメッセージなど、プレゼント需要に対応するオプションも利用できます。

贈答用や季節イベントに合わせて、購入者に付加価値を提供することができます。

出典:Amazon公式「ギフトサービス管理」

配送に関する設定

配送料設定については、大口出品者と小口出品者で大きな違いがあります。

大口出品では、出品者自身が商品や地域ごとの送料、お届け日数など、柔軟かつ詳細に配送ルールを設けることができます。

たとえば「5,000円以上購入で送料無料」といった独自の条件を設定することも可能です。お届け日時指定など配送パターンも自分でカスタマイズできます。

これに対し、小口出品では、Amazon設定の固定送料に従わざるを得ず、送料無料にしたり地域別送料を変更することはできません。

競合が送料無料で出品している場合、送料を下げられない小口出品者は購買機会を逃しやすくなるでしょう。さらに日時指定など細かな配送オプションも小口では指定不可で、購入者は標準の配送方法しか選べません。

出典:Amazon公式「小口出品者の配送設定」

自社出荷で販売する出品者にとっては、送料や配送方法を自分で柔軟に設定できないのは大きなデメリットです。

そのため、自社出荷をメインに考えている場合は、実質的に大口出品プラン一択となるでしょう。

柔軟な運用や利益確保の観点からも、大口プランの選択が強く推奨されます。

CSV形式のテンプレートを使った一括管理

大口出品者の場合、多くの商品や注文を効率的に管理するために、CSV形式のテンプレートを用いた一括処理が可能です。

テンプレートには、在庫管理用の「在庫ファイル」と、注文処理用の「注文関連ファイル」の2種類があり、それぞれ出品や在庫更新、出荷通知などをまとめて処理することができます。

これにより、手作業で1件ずつ入力する手間が省け、管理や運用の効率が大きく向上します。

「在庫ファイル」と「注文関連ファイル」のそれぞれについて説明します。

在庫ファイルを使った在庫管理、新規出品

在庫ファイルを使った在庫管理は、大口出品者のみが利用できる機能です。

大口出品プランでは、CSV形式の「在庫ファイルテンプレート」を使って、複数の商品情報(SKU、在庫数、価格など)をまとめて編集し、一括でアップロード・更新することができます。

これにより、多数の商品を効率的に管理・運用することが可能になります。

また在庫ファイルでは、新規商品の出品や商品詳細の更新を複数商品まとめておこなうことも可能です。

出典:Amazon公式「在庫ファイルテンプレートの作成」

注文関連ファイルを使った注文管理

複数の注文に対して出荷通知をまとめてアップロードする「注文関連ファイル」は大口出品者のみが利用できる特典です。

大口出品者は、出荷通知のテンプレート(CSV形式)を作成して一括でアップロードすることで、複数の注文の出荷通知を一度にAmazonに送信できます。これにより、出荷作業や事務作業の効率が大きく向上します。

小口出品者の場合は、注文ごとに個別に出荷通知を送信する必要があります。

出典:Amazon公式「フィードを使用して複数の出荷通知を送信する」

なお、毎日大量の出荷を行う場合や、出荷業務の効率化が求められる場合は、既に大口出品者であると思うので、この機能の有無で大口、小口を判断することはほとんどないでしょう。

Amazon SP-APIを使用したAPI機能の実行

Amazon SP-API(Selling Partner API)は、Amazonが提供している出品者向けの公式API(アプリ連携用の仕組み)です。

このAPIを利用することで、手作業ではなく、自社システムや外部ツールから直接Amazonセラーセントラルの各種操作やデータ連携が自動で行えます。

出典:Amazon公式「セリングパートナーAPI(SP-API)の概要」

このようにAmazon SP-APIは、システム連携や業務効率化を目指す場合に必須の機能ですが、これから出品を始める方や、小口・大口プランを検討している段階の方には、あまり必要のない機能かもしれません。

通常のセラーセントラルの機能や在庫ファイルの一括登録などで、十分にスムーズな運用が可能ですので、まずは基本的な操作に慣れてから検討すれば問題ありません。

購入者のコンビニ決済の利用

Amazonで商品を購入する際、コンビニ決済(コンビニ払い)を利用できるかどうかは、出品者のプランによって異なります。

大口出品者はセラーセントラルの設定でコンビニ払いの有無を選択できるため、幅広い決済方法を提供することが可能です。

一方、小口出品者の場合は、コンビニ決済の設定自体が利用できません。そのため、小口出品者が出品した商品は、購入者がコンビニ決済を選ぶことはできません。

出典:Amazon公式「支払い方法の設定」

購入者がコンビニ決済できるかどうかは、出品プランを選ぶ際の決定的な要素ではありませんが、少しでも売上を増やしたい場合には、購入者にとって選択肢が多い方が有利です。

セラーサポートの対応

困ったときのセラーサポートへの問い合わせ手段にも差があります。

大口出品者であればサポートに電話やチャットで問い合わせ可能ですが、小口出品者の場合、問い合わせはメールのみの対応となります。

急ぎのトラブル対応時にメールだけではタイムラグが生じるため、サポート面でも大口の方が手厚いと言えます。

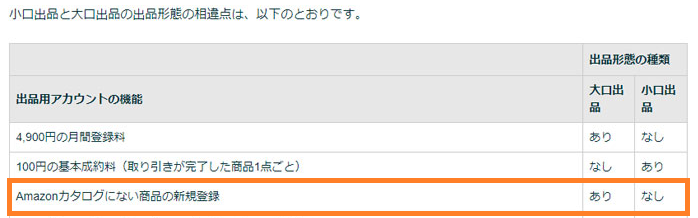

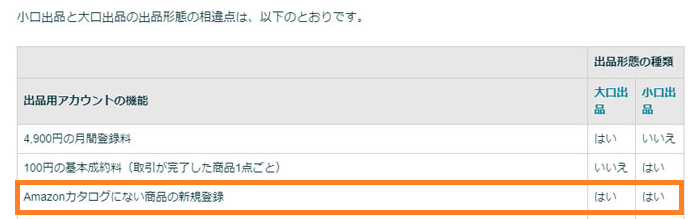

注意:新規出品は小口出品者でも可能になりました

以前はAmazonカタログに存在しない商品の新規登録は大口出品者のみができましたが、現在は規約変更により小口出品者でも新規商品ページの作成が可能です。

ネット上には「小口出品では新規カタログ作成ができない」とする古い情報も多く残っているため、情報の更新には注意しましょう。

■規約変更前

■規約変更後

出典:Amazon公式「出品形態」

大口・小口、どちらのプランを選ぶべきか?

ここまで両プランの特徴を見てきて、自分にはどちらが向いていそうか見えてきたでしょうか。

大口出品・小口出品がそれぞれどんな人におすすめかを整理します。

大口出品がおすすめな出品者

以下のようなケースに当てはまる方は、迷わず大口出品プランを選びましょう。

大口のメリットを最大限活かせるタイプと言えます。

- 月に50個以上の商品を販売したい人

→販売数が多いほど大口の固定費の方が割安になり、費用対効果が高いため。 - 取り扱い商品数が多い人

→在庫ファイルを使って多数の商品を一括出品できるため。 - 相乗り出品で競合がいる人気商品を扱う人

→おすすめ出品(カートボックス)を取れるか否かで売上は大きく変わるため。 - 自社オリジナル商品を出品したい人

→新規商品を販売する場合、広告などの販促機能が必須のため。 - 自己発送をおこなう場合

→小口だと送料固定で柔軟性がなく、自己発送でやっていくのには限界があるため。

総じて、本気で物販ビジネスに取り組む予定のある方には、大口出品プランが最適です。

大口プランを選ぶことで、販売や管理に関わる幅広い機能が解放されるため、効率的な運営や売上拡大が目指せます。

自社ブランド商品の展開、広告・プロモーションなど積極的なマーケティングを行いたい場合や相乗り出品でも競争の多い商品を扱う場合には、大口出品のメリットは非常に大きいです。

副業レベルであっても「本気で売上を伸ばしたい」、「今後しっかりビジネスを育てたい」と考えているなら、早い段階から大口プランに切り替えておくことで、その後の成長スピードや運用の柔軟性も高まります。

小口出品がおすすめな出品者

一方で、以下のような方には小口出品プランが向いています。

リスクをできるだけ抑え、まずはスモールスタートしたい方におすすめです。

- 月あたりの販売数が50個未満の見込みの人

→販売数が50個未満の人は小口プランの方がお得なため。 - ネット販売やAmazon出店が初めてで試してみたい人

→右も左も分からない初心者がトライアル的に始めるには、小口はローリスクなため。 - 片手間でちょっとだけ販売したい人

→ちょっとした小遣い稼ぎしたい場合、固定費がかからない小口プランが最適なため。 - 販売を休止したい人

→販売は一旦やめているけど将来またやる可能性がある場合、ノーコストの小口プラン放置がおすすめ。

以上に当てはまる方は、小口プランからスタートしてみるのがおすすめです

ただし、大口プランは機能が豊富で販売を伸ばすためにも有効なので、将来的に伸ばしていきたい場合は最初から大口プランで始める方がおすすめです。

「今はそこまで力を入れるつもりはない」「まずはリスクなく試したい」という場合は、小口出品の方が気軽に始められます。

ご自身の販売計画やビジネス方針に合わせて、最適なプランを選択してください。

なお、将来的に販売数が増えたり、本格的にビジネスとして取り組みたいと感じた場合は、いつでも大口プランに切り替えることができます。

反対に、大口から小口へダウングレードすることも簡単です。

Amazonでの大口⇔小口のプラン変更方法

大口→小口もしくは小口→大口のプラン切り替えは、セラーセントラル右上の設定アイコン→「Account Info」→「Amazon出品サービス」よりおこなえます。

「サービスの管理」画面より、「大口出品」もしくは「小口出品」を選択して、変更を適用ボタンを押します。

これにより、出品プランの変更をおこなうことができます。

まとめ

Amazonの大口出品と小口出品はいずれも一長一短があり、出品者のビジネスモデルや販売規模によって最適なプランは異なります。

それぞれの料金体系や利用可能な機能の違いをしっかり理解した上で、自身の販売数見込み・販売戦略に照らし合わせてプラン選択することが重要です。

小口出品は固定費ゼロでローコストで始められる反面、機能制限が多く本格的な販売には向きません。

一方、大口出品は多くのメリットと自由度を享受できる代わりに月額費用分の売上が求められます。

小規模な出品者であっても、「まずは小口でテスト→軌道に乗れば大口へ移行」というステップで段階的に拡大していくことができます。

幸いAmazonではプラン変更も簡単に行えるため、最初は慎重に小口で始め、需要を掴んだら大口にアップグレードしてもいいでしょう。

ただしビジネスを大きくしていきたいのであれば、私のおすすめは最初から大口出品で始めることです。

実際、私は一番最初に登録した時から大口出品者であり、大口出品者であることのメリットを十分に生かしてビジネスの拡大が出来ました。

最後に、Amazonで成功するためにはプラン選択だけでなく販売戦略が大事です。

このサイトでは、自社ブランドのオリジナル商品を作って販売する方法をおすすめしています。

どんな方法なのか興味がある方は、以下の記事を参考にしてみてください。