Amazonでオリジナル商品を出品してみたはいいものの、思ったように売れず広告費ばかりがかさんで利益が残らない──そんな悩みを抱えている人は少なくありません。

自社のオリジナル商品を販売することは大きな利益を確保する上で有力な方法ではありますが、ただ適当に作って出品するだけでは不十分です。やり方を間違えれば、時間とお金だけが消えていきます。

私はこれまで10年以上、Amazonでオリジナル商品を販売してきました。

私が自社・他社あわせて月商1,000万円超のヒット商品を20件以上プロデュースしてきた中で強く実感しているのは、商品が売れるかどうかは「販売前の準備」で8割が決まるということです。

つまり、「売れる商品」を作るには、出品前の設計・準備をどれだけ精密に詰められるかがカギになります。

逆にちゃんとした設計ができていると個人でも1商品だけで月商1000万円を超えることは十分に可能です。

この記事では、「これからAmazonでオリジナル商品を販売したい人」や「すでに始めたけど伸び悩んでいる人」に向けて、商品企画・製造・販売までをおこない、売れる仕組みを作るための方法論を徹底的に解説します。

Amazon×オリジナル商品は稼げない?

結論から言えば、やり方さえ間違えなければ稼ぐことは十分に可能です。

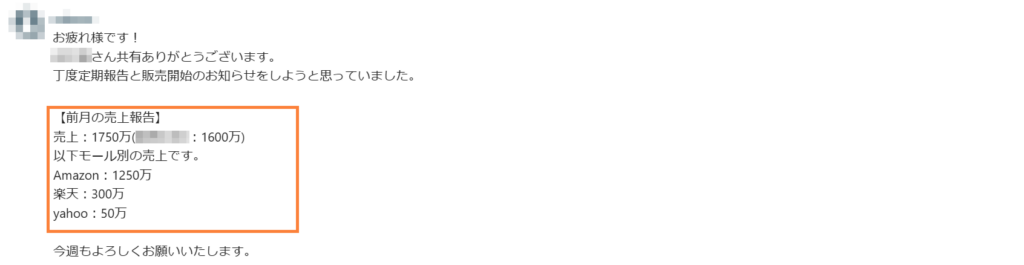

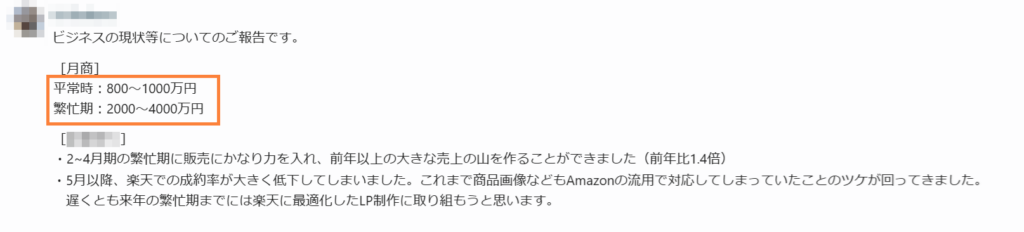

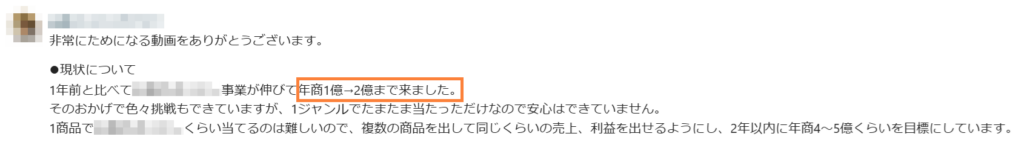

私が過去にやっていたビジネスコミュニティでは、2年の期間で10人中4人が月商1000万以上、3人が月商300万円以上をAmazonだけで達成しました。

なお、ここまで結果が出た理由として、参加者を10名に絞り、もともと優秀で結果が出そうな方に限定していたことも公平のためにお伝えしておきます。

ただしそれでも参加者全員が私に出会うまでは月商100万円以下(大半は0から)の初心者であり、ここまで大きな結果を短期間で出せたのはやはり正しいやり方を実践したのが一番の理由だと思います。

この記事ではそのやり方を全て伝授しますが、決して簡単なものではありません。片手間で成功できるほど甘くはなく、やればやるほど奥の深さを実感するビジネスです。

個人でも副業でも実践できますが、中途半端な気持ちで臨むと、途中で挫折する可能性が高いです。

それでも本気で取り組む覚悟がある方だけ、この先をお読みください。

Amazonでオリジナル商品を販売する流れ

オリジナル商品で利益を上げるためには、「企画」→「製造」→「販売」の3STEPをこなす必要があります。

つまり、「どんな商品を作るのか考える」→「実際に商品を形にして量産する」→「商品をAmazonなどで販売する」という一連の流れです。

どのステップも非常に重要で、どれかのレベルが低いと、例え他の工程のレベルが高くても利益を出すことはできなくなってしまいます。

どれだけ品質の良い商品を作り、販売をプロが担っても、ニーズのない商品は売れません。(企画の失敗)

魅力的なアイデアの商品を販売できたとしても、不良品ばかりではレビューが悪化し、徐々に売れなくなります。(製造の失敗)

いいアイデアで、それを実際に商品として形にすることができても、お客様に伝わらなければ当然大きな売上を立てることはできません。(販売の失敗)

このように「どれか1つでも欠けると他の努力が無駄になってしまう」のがオリジナル商品の難しいところです。

しかし裏を返せば、3つの要素をある程度の水準まで仕上げられる人は少ないため、そこにこそチャンスがあります。多くの人がどこかでつまずいて脱落していくため、一定のレベルに達した時点で競争は一気に減ります。

最初のうちは同レベルのライバルが多く、なかなか思うように利益が出ないかもしれません。ですが、中級者以上になると急に楽になり、安定して稼げるようになります。

その段階に到達するまで継続できるかどうかが、最大の分かれ道です。

「簡単にうまくいく」と思って始めた場合は痛い目を見ることになります。ある程度コツをつかめば楽になりますが、それまではハードワークが必要です。

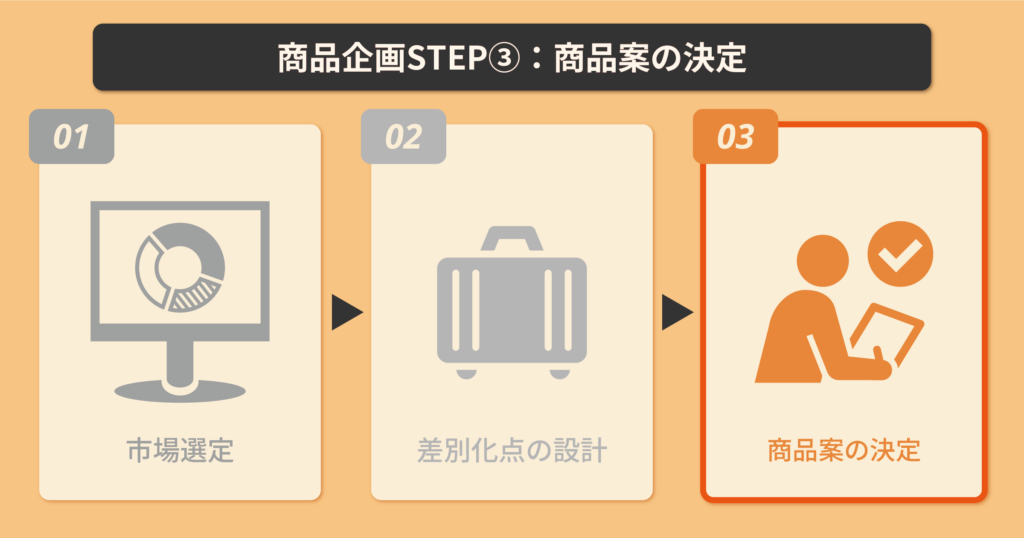

商品企画の流れ

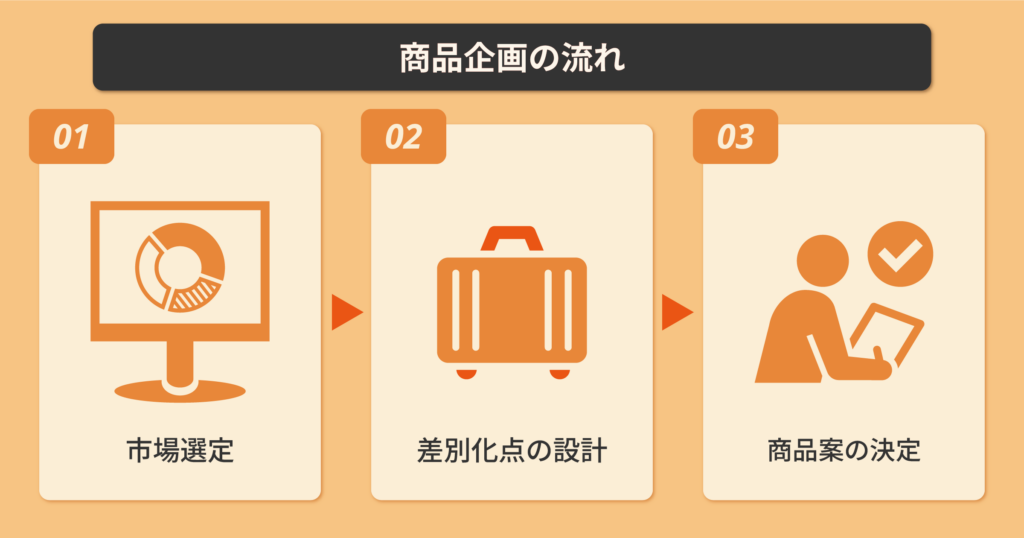

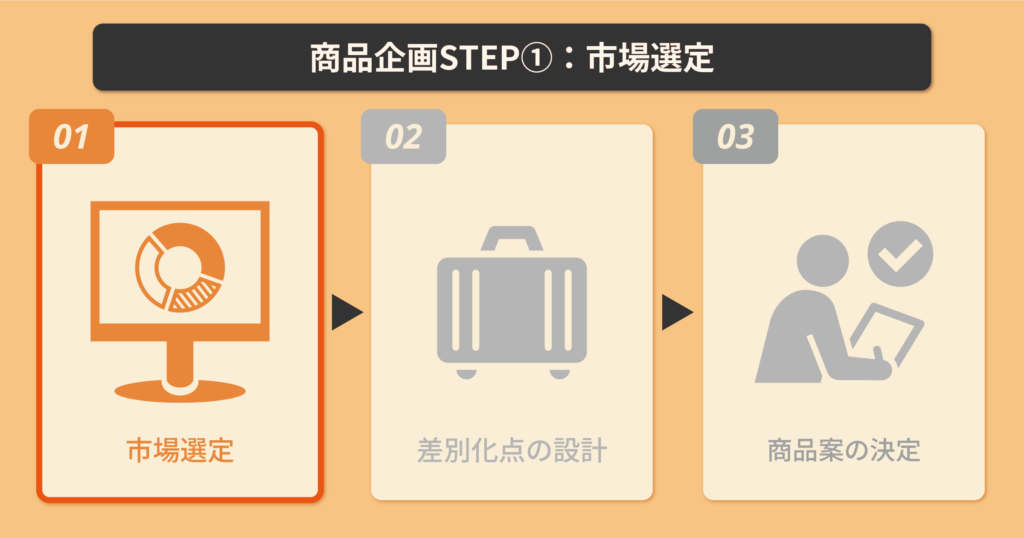

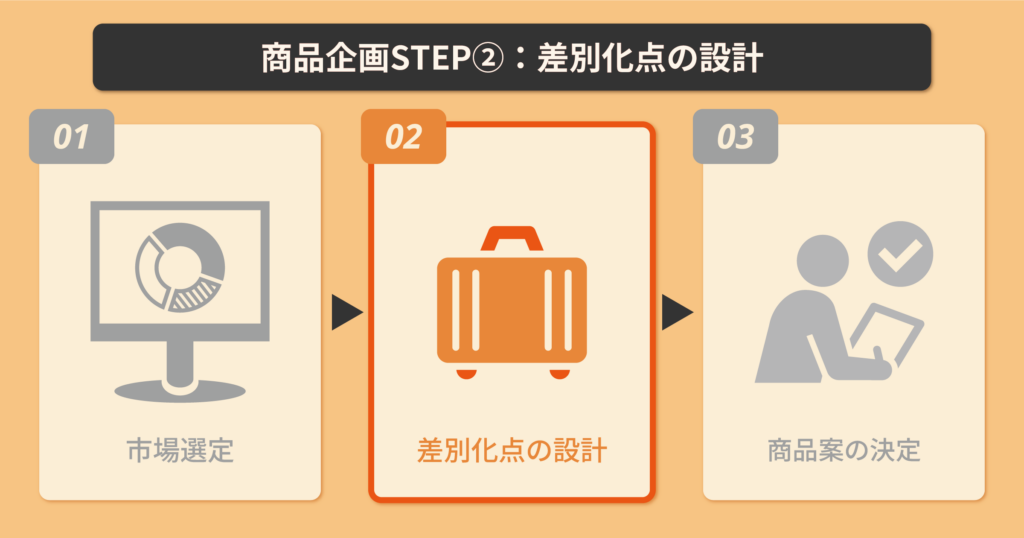

商品企画では、「市場選定」→「差別化点の設計」→「商品案の決定」を行います。

市場を分析して、参入するべき市場を決定選定します。

既存の商品と差別化できる点を見つけ、商品に新しい価値を付与します。

商品のスペックを決定し、製造へとつなげます。

市場選定

まずはどういう商品を作るべきか考える前に、どういう市場を選択するかを考えます。

市場とは?

ここで言う市場とは、「財布」とか「スーツケース」のような商品ジャンルのことです。

たとえば Amazon のカテゴリ構造を見ると、下画像のように「ホーム&キッチン」→「寝具」→「ネックピロー」といったように、カテゴリが階層的に分かれていることが分かります。

では、自分がネックピローを扱う場合、「ネックピロー」カテゴリが市場なのでしょうか?それとも、より上位の「寝具」カテゴリが市場になるのでしょうか?

結論から言うと、そのどちらも正解ではありません。

なぜかというと、下画像を見ると「寝具」カテゴリの下には「携帯枕」という別のカテゴリが存在し、そこにもネックピローと同じような商品が並んでいるからです。

このように、Amazon上ではカテゴリが違っても、実質的に同じ商品が登録されているケースがよくあります。

今回の例では、いずれも「ホーム&キッチン」という同じ大カテゴリ内でしたが、場合によっては全く異なるカテゴリに、同種の商品が登録されていることすらあります。

つまり、「市場」は Amazon 上のカテゴリ階層だけで判断してはいけないのです。

市場は、検索される“キーワード”をベースに自分で定義する必要があります。

このケースでは「ネックピロー」というキーワード(≠カテゴリ)こそが、実際に選ぶべき市場となります。

市場選定基準

市場に参入する際には、以下の3つのポイントを見て判断します。

- 市場の大きさ

- 競合の強さ

- 競合の多さ

それぞれ詳しく解説していきます。

市場の大きさ

どんなに満足度の高い商品を作っても、あまり需要がなければ売上を立てることはできません。

そのため、市場の大きさは商品企画において最も重要な要素の一つだと言えます。

では、「市場が大きい」とはどういう状態でしょうか?それを判断するためには、以下の2つの視点が必要です。

- 売上額が大きい商品がある

- 市場全体の売上額が大きい

「売上額が大きい商品がある」というのは当然それだけ市場が大きいということを判断できる要素なのです。

しかし1 商品だけ売上が大きい商品もしくは1社の商品だけしかほとんど売れていないという場合には、その商品や会社が強いだけという可能性もあります。

そのため 2 点目の「市場全体の売上額が大きい」かどうかも同時に確認する必要があります。

つまり、売れている商品がたくさん存在する市場=自分にもチャンスがある市場だと判断できます。

また、売上を分析する際には、Amazon公式のデータを参照するといいでしょう。

上画像の「過去1か月で〇点以上購入されました」を参考に、市場にある上位20商品位の売上を調査するといいです。

競合の強さ

競合が弱いほど当然販売を有利に進めやすいです。

競合の強さは、以下の要素から判断できます。上の項目ほど重要です。

- レビューの星

- 商品画像

- 広告、セールの活用

- 競合の他の商品

- Vineの活用

- レビューの数

レビューの星

レビュー評価が高い商品は、お客様に選ばれやすく、それだけで強力な競合になります。

一方で、売上はあるのにレビューが3.9以下の低評価となっている商品も少なくありません。

これは「商品自体の満足度は高くないが、他に選択肢がないために売れている」パターンです。こういった市場は参入しやすいです。

ただしその市場自体のレビューが全体的に低い場合はそもそもその商品の特性上なかなかレビューを高くできない、という可能性もあります。

例えば商品の特性上、壊れやすい商品なんかはどうしても全体的にレビューが低くなってしまい、自分が品質を改善しようとしても難しい場合もあります。

一方で、明らかに出品者側の努力不足(品質管理・検品・説明不十分など)によってレビューが低評価になっているケースも多く見られます。

このような場合は、品質改善や丁寧な商品設計により、競合に対して大きなアドバンテージを取ることが可能です。

商品画像

Amazonでは、商品画像のクオリティが売上に直結します。

多くのユーザーは商品名や説明文を読まず、画像だけで購入を判断しているケースも非常に多いため、画像が弱い商品はそれだけで大きな機会損失になります。

逆に言えば、画像のクオリティが低い商品が上位表示されている市場は、参入のチャンスがあると言えます。

特に以下のような場合はチャンスです:

- 商品画像がそもそも少ない

- デザインや構成が素人っぽい

- 伝えたい情報が詰め込みすぎて見にくい

- 文字情報が少なすぎて伝わらない

- 使用シーンや利用イメージが伝わらない

- 競合とほぼ同じ構成で埋もれてしまっている

初心者の方は、最初は何をもって「良い画像」とするのか分かりづらいかもしれません。

ただし、市場分析を進める中でたくさんの商品画像を見ることになるため、徐々に「良い画像」と「そうでない画像」の違いが分かってくるようになります。

商品画像は「デザインセンス」よりも「構成力」、「情報設計力」が重要です。

「誰に」「何を」「どう伝えるか」という基本を押さえれば、センスがあまりなくても良い商品画像を作ることができます。

具体的な作り方や注意点については、後述の「画像制作」の所で詳しく説明します。

広告、セールの活用

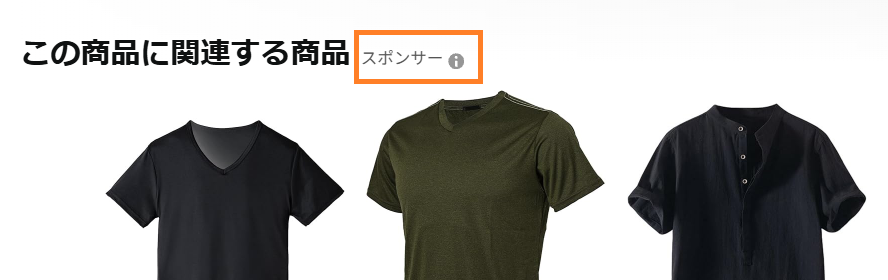

広告やセールの活用状況からも、競合の強さを判断することができます。

広告の出稿状況は、検索結果や競合の商品ページに表示される「スポンサー」表記から確認できます。

またセールについては、「プライムデー」などの大型イベントへの参加や、日常的にクーポンやタイムセールを活用しているかどうかをチェックします。

こうした販促を積極的に行っている出品者は、費用をかけても十分な利益を出せるだけの販売力があると考えられ、強い競合と見なすべき存在です。

もちろん、中には採算を度外視して販促をおこなう無謀な出品者も存在しますが、レビュー数や他に扱っている商品の状況を見れば、長く販売を継続しており、無謀な出品者ではないと判断できるケースがほとんどです。

一方で、広告やセールをあまり活用していない市場であれば、自分が適切に活用することで競合に対して大きな差をつけることができるので、戦いやすい市場と言えます。

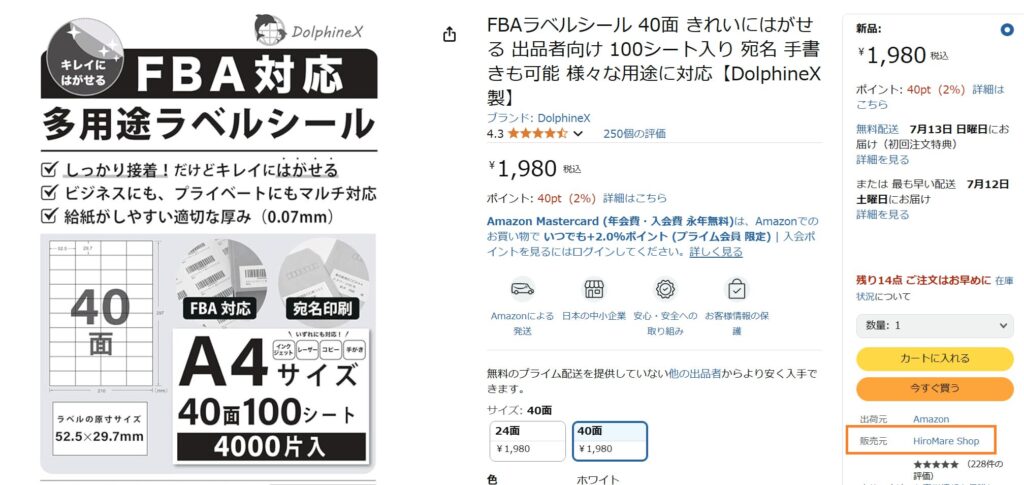

競合の他の商品

出品者が他にどのような商品を扱っているかを確認するには、商品ページ内の「販売元」リンクから、「出品者のストアフロントにアクセスする」ことで確認できます。

競合が他にも複数の商品を販売しており、それらも一定のレビュー数や売上を獲得している場合、その出品者はノウハウや体制がしっかりしている「強い競合」と判断できます。

逆に、特定の商品だけが売れており、他の商品は全く動いていないような場合は、たまたまうまくいった可能性もあり、競合としての総合力はそれほど高くないケースもあります。

このように、出品者単体の実力を判断する際には、扱っている他の商品やその実績を確認することが重要です。

Vineの活用

Vineとは、Amazon公式の制度で、出品者が料金を支払うことで、Vineメンバー(選ばれたレビュアー)に商品を無料で提供し、レビューを投稿してもらう仕組みです。

Vineを活用しているからといって、それだけで強い競合と断定することはできませんが、少なくとも「レビューの重要性」と「Vineの有効性」を理解している出品者であることは確かです。

実際、私がVineを利用している100商品を調査したところ、Vineによるレビューの平均評価は4.43、非Vineレビューの平均は4.11と、Vineレビューの方が0.3以上も高い結果となりました。

詳細は以下の記事を参照ください。

そのため、ちゃんとVineを利用している競合は「分かっている」競合だとみなすことができます。

レビューの数

レビューの数も、競合の強さを判断する一つの目安にはなります。

ただし、レビューが多い=今も売れているとは限りません。

実際には、過去には売れていたけれど、現在はほとんど売れていないという商品も多く存在します。そのため、他の要素と比べると、レビュー数の重要度はそれほど高くありません。

たとえばレビューが1,000件ある競合を見て「太刀打ちできない」と感じるかもしれませんが、実際はそこまで気にする必要はありません。

レビューは、戦略的に販売を進めれば1年程度で数百件は獲得できるため、数の多さだけで怯む必要はないのです。

競合の多さ

競合は少なければ少ないほどチャンスが大きいです。

競合が多い市場では、広告単価が上がりやすく、悪質な出品者からの妨害(意図的な悪いレビューなど)を受けるリスクも高まります。

Amazonでは初心者100人と戦うより大企業2社と戦う方が圧倒的に楽です。

実際、年商数百億円規模の企業であっても、Amazonではベンダーとして卸しているだけで、販売運用にはノータッチというケースも多く、Amazon内では十分に勝てる可能性があります。

一方で、初心者が大量にひしめく市場では、彼らと同じような商品で戦うと、価格競争や広告競争に巻き込まれ、利益を出すのは極めて困難になります。まるで“見えない敵”との消耗戦のようです。

そのような不毛な争いに巻き込まれないためにも「商品をしっかり差別化すること」と「競合が少ない市場を選ぶこと」が非常に重要になってきます。

競合の多さの調べ方

競合の多さは、以下の2点から判断できます。

- 広告のクリック単価

- 新規出品者の数

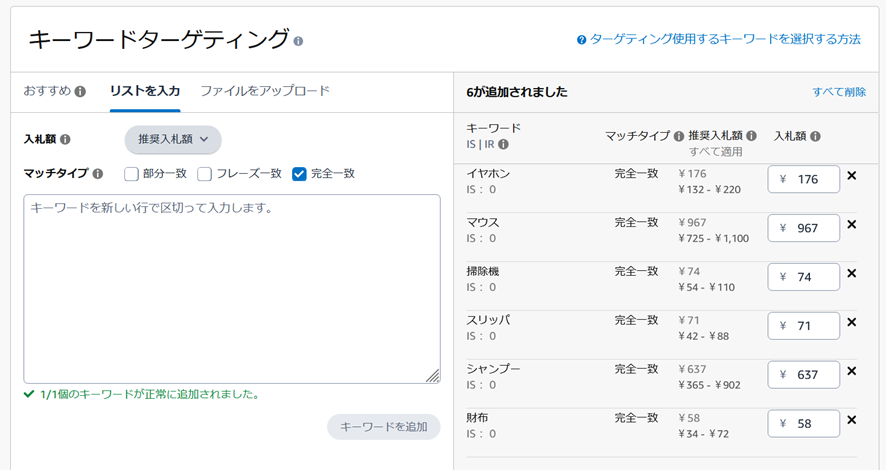

広告のクリック単価

広告のクリック単価は AmazonSellerCentral(Amazon の出品者のためのページ)から調べることができます。

画像のようにいくつかのキーワードを完全一致で入れてみると、キーワードによってかなり広告単価に違いがあるということが分かると思います。

例えば「マウス」というキーワードは1クリック967円と非常に高くなっています。

広告単価が高いからと言って一概にだめだというわけではなく、そういうキーワードにおいて自然検索で上位表示することができれば非常に大きい利益を生み出す可能性があります。

しかし、資金力や販売力に限りがある中級者以下の出品者がこのような市場で勝負しても、勝つのは極めて困難です。

そのため、広告単価は高くても200円以下を目安にするのが無難です。(もちろん、安ければ安いほど望ましいですが、いくら単価が安くても市場自体が小さいと意味がありません)

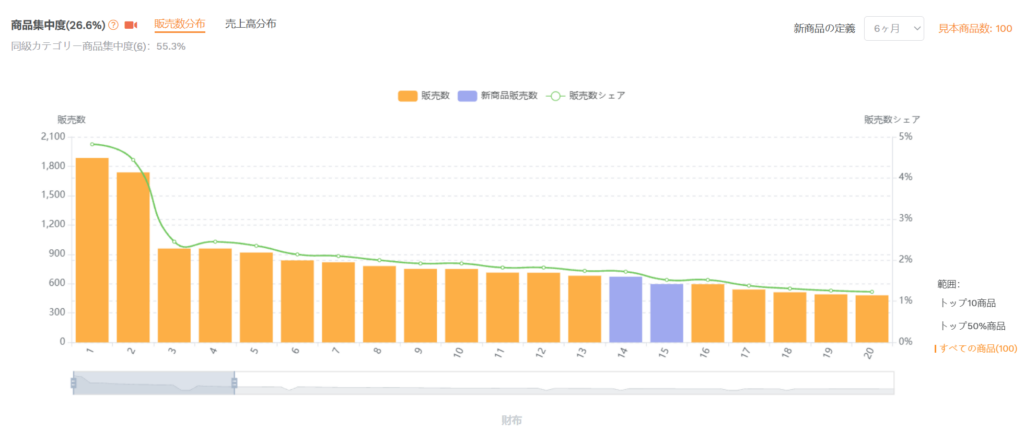

新規出品者の数

競合の多さを判断する2つ目の指標が、「新規出品者の数」です。

これは SellerSprite の市場分析レポートを活用して調べます。

まず、売上上位20商品のうち、新規出品商品が何件あるかを確認しましょう。(新規商品の定義は、右上の設定から変更可能です。ここでは「6か月以内」に設定)

下の画像のグラフの青色で表示される商品が新着商品です。

つまり 6 か月以内に販売開始した商品が上位20商品中2商品あるということです。

この新着商品が20商品中10商品以上あるような市場は非常に荒れており、初心者同士で醜く争い合っているパターンが多いです。

新着商品が2~3商品程度の市場は、適度に市場に参入しやすく、なおかつ荒れてもいない良い市場だと言えます。

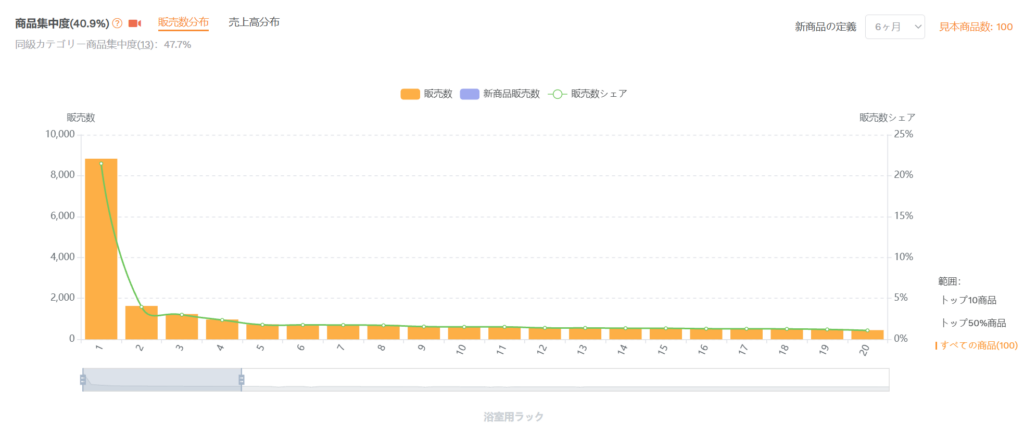

逆に下の画像のように全く新規出品者が入ってきていない市場は参入の難易度が非常に高い可能性があります。ただしそういう市場に参入できればかなり期待ができます。

新着商品がほどよく2~3あるような場合でも、既存の競合セラーが別の商品を横展開しているだけということがあり、そういうケースだと参入はなかなか難しいです。

これらを総合的に考えて競合の強さ、参入のしやすさを判断していくことになります。

”おいしい市場”はどうやって見つける?

基本的には競合の強さ、そして競合の数というのは市場の大きさに比例します。つまり市場が大きければ基本的に難易度は高いです。

ただし、これが完全に正比例しているわけではなく、規模の割に難易度が高くない市場というのが実は結構あります。

これらを見つけるためにはとにかく市場をたくさん見るしかないです。

もちろんSellerSpriteなどのツールを使って効率的に探すことはできるのですが、なんせ Amazon にある市場の数は膨大なので、その効率にも限度があります。いずれにしても時間をかけて市場を見ていくしかありません。

特に初心者の方の場合はスキル的にも資金的にも少ないと思うので、この市場を見ていくということを徹底的に時間をかけてやっていく必要があります。

売れている商品をたくさん見ることで画像などの良い表現を学んだり、商品の差別化方法を学んだりできるので一石二鳥です。

私自身も起業当初は毎日のようにAmazonの商品を見て回り、ひたすら市場を研究していました。

差別化点の設計

市場分析を行うと同時に、その市場で勝負できるだけの魅力を持った商品を作れるかどうかも考える必要があります。

そのために重要なのが、「商品の差別化ポイント」を明確にすることです。

なぜ差別化をしなければいけないか?

差別化が必要な理由は、お客様が「選ぶ理由」を作るためです。

今やどんな市場にも似たような商品があふれており、ただ「良い商品を作る」だけでは、なかなか手に取ってもらえません。

他社と同じ特徴の商品では、購入されるかどうかは「価格の安さ」だけが決め手になりがちです。その結果、利益も伸びず、市場の中で埋もれてしまい販売個数も思うように伸びません。

だからこそ商品を差別化して、「この商品はここが違う」「自分にとってメリットがある」とお客様に感じてもらうことが重要です。

その結果、値段以外の理由で選ばれることができ、価格競争に巻き込まれず、安定して売上や利益を出せるようになります。

商品差別化の方法7選

商品を差別化するためには、以下の7つの方法を使うといいです。

- 機能を変える、加える

- 形状、素材を変える

- デザインを変える

- ターゲットを替える、絞り込む

- セット化する

- パッケージを工夫する

- 廉価版商品を作る

どれか1つおこなえば十分というケースは少なく、これらを組み合わせる必要があります。

また、「競合と違う商品にすること」自体が目的になってしまうと、本質からずれてしまいます。

大切なのは、差別化によって商品を“より魅力的にする”ことです。あくまで顧客にとっての価値を高める方向で差別化を行うべきです。

上記の7つの差別化方法について、具体的にどのように工夫すればよいのか、1つずつ解説していきます。

差別化方法①:機能を変える、加える

機能面での差別化は、商品自体の価値を大きく高めることができます。

上記の髭剃りを防水仕様にするというような電気製品以外にも、日用品や雑貨、キッチン用品など幅広いジャンルで機能面の工夫は可能です。

例えば以下のような機能面での差別化が考えられます。

- 折りたたみ式のバケツ

- 磁力で浮かせるスポンジホルダー

- 成長に応じてサイズを変えられる靴

折りたたみ式のバケツ は、「使わないときは薄くたたんで収納できる」という機能を加えることで、収納のしやすさや携帯性という価値を提供しています。

磁力で浮かせるスポンジホルダーは、スポンジを設置面から浮かせて水切れを良くし、衛生的かつ見た目もスッキリというメリットを実現しています。

成長に応じてサイズを変えられる靴は、成長期の子どもに合わせてサイズ調整ができるため、買い替えの手間やコストを減らすという実用的な価値を提供しています。

このように、どんな機能を加えれば、「より便利になるか」、「どんな不満を解消できるか」を考えることで、機能面の差別化は非常に多彩に展開できます。

ただし、初心者にとってはこの差別化が最もアイデアを出しにくい領域でもあります。アイデアを思いついたとしても、実現性や需要が乏しく見当違いなアイデアになってしまうことも多いです。

機能による差別化は当たれば非常に強力な反面、大きなコストがかかることが多いので、リサーチや検証が甘いと大きなリスクも伴うという、ハイリスク・ハイリターン型の差別化方法といえます。

初心者の方にはこの方法はおすすめとは言えません。それよりも比較的低コストで実現可能な差別化方法から試していくのが現実的です。

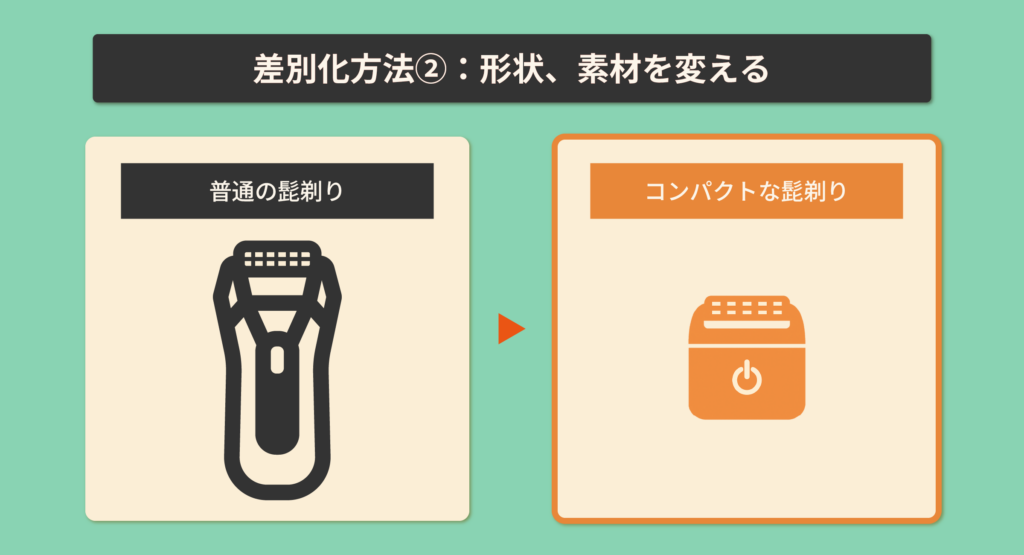

差別化方法②:形状、素材を変える

形状、素材を少し変えるだけで商品としての魅力が大きく向上することもあります。

上記の髭剃りをコンパクトな形状に変更するというのは、持ち運びやすさといった利便性の向上だけでなく、デザインとしての好みにマッチする層に刺さることがあり、一定の割合で需要を見込めるケースが多いです。

他にも、以下のような形状、素材を変えるパターンが考えられます。

- 薄型のウォールミラー

- 縦型のデジタル時計

- 竹製の歯ブラシ

この差別化手法は、難易度が極端に低いわけではありませんが、形状、素材の工夫だけで付加価値を生み出せるので、初心者にも比較的取り組みやすい方法のひとつです。

差別化方法③:デザインを変える

デザインによる差別化は、商品そのものの使い勝手や機能には直接関係しないにもかかわらず、購買行動に強い影響を与える非常に重要な要素です。

たとえば「機能が同じスマホケース」でも、色や模様の違いによって売れ行きが大きく変わることはよくあります。

人は“理屈”ではなく“感性”でモノを選ぶことが多く、特にAmazonのようなネットモールでは、画像の印象で商品を判断するケースが非常に多いため、デザインの良し悪しが売上に直結します。

また、デザインの好みは人それぞれ異なるため、「万人受けする優れたデザイン」だけが売れるわけではありません。一定の嗜好に刺さるデザインを展開することで、その層のニーズを取り込める可能性もあります。

そのため、このデザインを変える方法は初心者に一番おすすめの方法です。

市場に新しい選択肢を提供すること自体に価値があり、よほどニッチすぎるデザインでない限り、一定の売上を確保できる可能性が高いためです。

ただし注意点として、すべての商品が「デザイン性の高さ=売上」に直結するわけではないことは理解しておく必要があります。

たとえば、以下の画像の「排水溝にゴミが流れないようにする商品」のように、機能や価格重視で選ばれる商品ジャンルでは、どれだけデザイン性を高めても需要が伸びにくいケースも存在します。

一方で、女性や子ども向けの商品は、デザインが購買動機に直結しやすく、デザインによる差別化が非常に有効です。

また、男性向けの商品であっても、いわゆる“高級路線”を意識したアイテムでは、シンプルかつ洗練されたデザインが重視される傾向にあり、こちらも差別化ポイントとして機能します。

差別化方法④:ターゲットを替える、絞り込む

「誰に向けた商品か?」を明確にするだけで、商品はまったく別物になります。

「子ども向け」、「アウトドア向け」など、使用シーンやユーザー層を絞るだけで訴求ポイントが変わり、売れ方も変わります。

ターゲットの絞り込みは、一見売上が落ちそうに見えるかもしれませんが、逆にその層に“刺さる”ことで、選ばれる確率が大きく上がります。

たとえば同じ水筒でも、幼児向けの水筒であれば「軽くて小さい・漏れにくい・飲み口の工夫・かわいいデザイン」などが重要になりますし、スポーツ向けの水筒であれば「大容量・保冷力・片手で開けやすい・耐久性」などが重視されます。

商品自体の本質は同じでも、「誰に向けるか」によって必要とされるものは大きく異なり、まったく別の商品として成立するのです。

このようにターゲットを明確に絞りこむことで、競合が多いジャンルでも「その層にだけ刺さる商品」として差別化することができます。

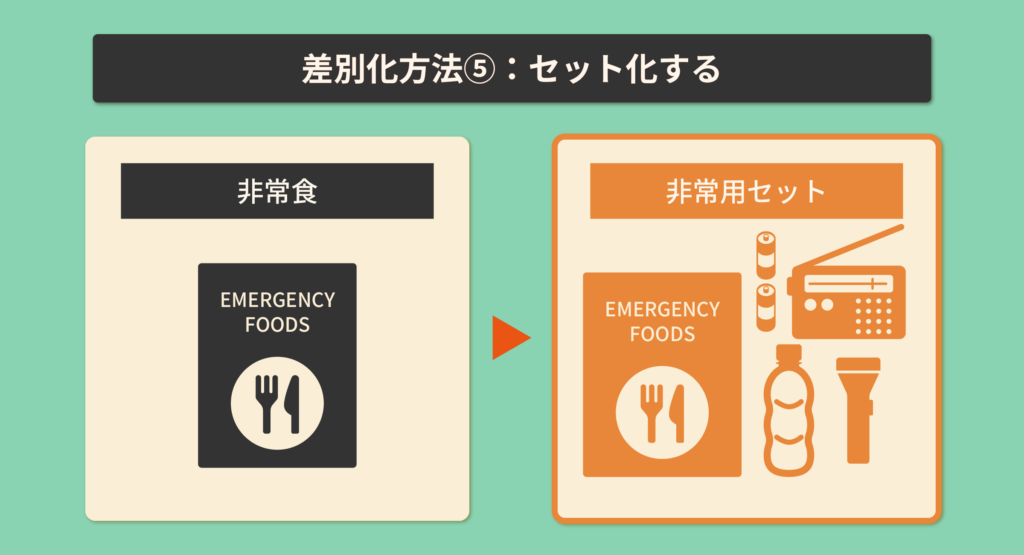

差別化方法⑤:セット化する

いくつかの商品を組み合わせてセットにすることで価値を生み出すことができる場合があります。

たとえば、以下のようなセットが考えられます。

- 非常用セット

- キャンプセット

- ネイルケアセット

このように「用途に応じたアイテムを一式まとめて提供する」ことで、ユーザーは調べる手間・選ぶ手間が省けて助かります。

このように、「セットにすることでユーザーの手間を減らし、価値を感じてもらえる構成」になっていれば、それ自体が強力な差別化要素になります。

販売側からしても商品の単価や利益率を高めやすいというメリットがあります。

ただし適当に商品を組み合したようなセットは意味がなく、セットになっていることによって価値を生み出している必要があります。

セット構成のコツは、お客さんの“面倒”を徹底的に省く視点で考えることです。

たとえばキャンプセットであれば、

- 初心者向けにイラスト付き説明書を同封する

- 使い方動画をQRコードで提供する

- 初心者が失敗しがちなポイントを事前にフォローする工夫を加える

など、「このセットなら何も考えなくてもすぐ始められる」と思わせるような設計が理想です。

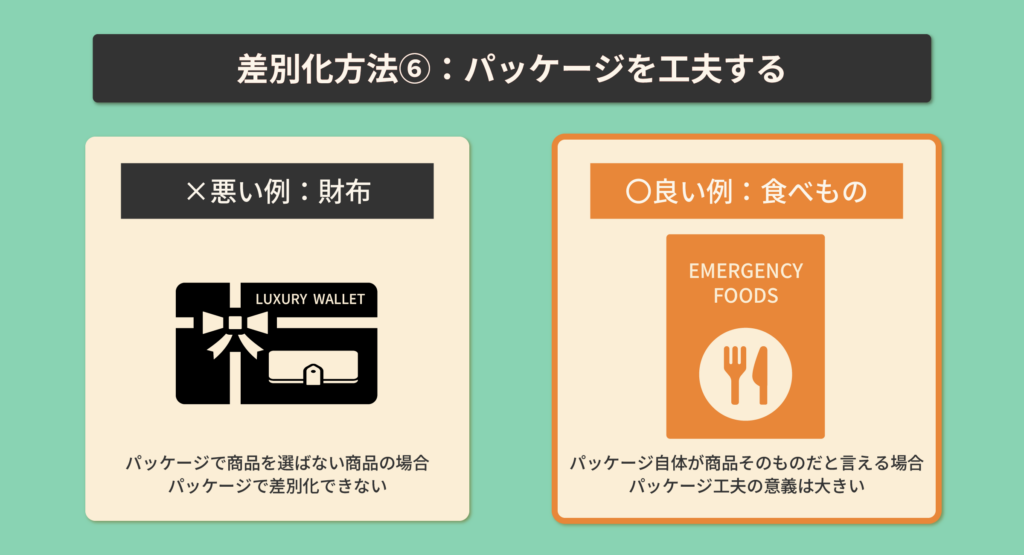

差別化方法⑥:パッケージを工夫する

パッケージの工夫は、やり方次第で有効な差別化手段になります。

ただしその効果は商品ジャンルによって大きく異なる点に注意が必要です。

たとえば、財布のように「中身そのものが価値の本体」であり、パッケージは開封後すぐに捨てられる商品では、いくら高級感のある化粧箱にしても売上にはほとんど影響しません。

一方で、お菓子やサプリメントのように「パッケージ自体が商品イメージの一部になっている」商品では、パッケージの工夫が購買意欲に大きく影響します。

もちろん、パッケージだけを立派にしても、中身が伴っていなければ意味がありません。基本となる商品の質や価値にこだわるのは大前提です。

とはいえ、パッケージ自体が商品イメージと強く結びついているジャンルにおいては、パッケージの工夫だけでも少なくとも「競合とは違う商品である」という印象を与えることはできます。

つまり、中身に自信があるのであれば、パッケージを工夫することでその価値をうまく伝え、他と差別化するための強力な武器になるということです。

差別化方法⑦:廉価版商品を作る

同じような商品が並ぶ中で、「もっと安く買いたい」というニーズは常に存在します。そこで効果的なのが、機能や仕様を一部削って価格を抑えた廉価版を投入するという方法です。

特にAmazonでは、売上額よりも販売数が重視される傾向があるため、価格が安い商品の方が検索上位に表示されやすいというメリットもあります。

たとえば、以下の画像のように、ルンバとその廉価版商品では価格が倍近く違います。

ブランド商品は「信頼感」や「保証」など、いわば“ブランド料”込みの価格設定となっていることが多いため、それをそぎ落とした廉価版として出すことで明確な差別化が可能になります。

ただし、単に安さだけを追求すると、結局は他の安い商品との価格競争に巻き込まれてしまうため注意が必要です。価格以外の面でも自社商品ならではの魅力を意識する必要はあります。

また、特許や意匠権などの知的財産権には十分配慮する必要があります。事前に法的なリスクについて検討することが大切です。

商品案の決定

商品案の具体化

市場分析と差別化点の設計をいくつかの市場で行ったうえで、参入すべき市場を絞り込んだら、次は「商品案」を具体化していきます。

ここでは、これまでに検討してきた内容をもとに、商品企画案を工場に提出できるレベルまで具体化していく必要があります。

具体的には、素材・寸法・機能・デザインなどの仕様を仮決定し、それを文書や図で表現できるようにまとめます。

最近では、多くの工場が3DプリンターやCADを備えているため、可能であれば3Dデータでの提出が理想的です。次のサンプル製造までの流れがスムーズになるからです。

ただし初心者の方は、そこまで対応するのが難しいと思うので、その場合は大まかな仕様や寸法をPDFや画像などでまとめて提出すれば十分対応可能です。

「3Dデータがないと対応できない」と言われることもありますが、商売なので基本的に多くの工場ではできる限り要望に応えようとしてくれます。仮に対応が難しいと言われた場合でも、他の工場に依頼すれば問題ありません。

また、素人が作成した3Dデータは、製造工程の都合上、工場側で再調整が必要になることも多く、それであれば最初から工場に任せた方が結果的に早く進むケースも少なくありません。

画像案の構成

さらに、この段階で商品画像の構成を8割ほど想定しておくことをおすすめします。

もちろん商品が手元にないので画像を作ることはできませんが、大体の画像案はここで決めておくといいでしょう。

なぜかというと、Amazonなどのネット販売では、商品画像はベネフィットを視覚的にわかりやすく伝えることが極めて重要だからです。

ベネフィットとは、商品の特徴そのものではなく、それによってお客様が得られる価値や嬉しさのことを指します。

たとえば「この水筒は軽い」というのはスペック(性能)ですが、「子どもでもラクに持ち運べる」というのがベネフィットです。

もし、画像で伝えるべきベネフィットが思い浮かばない場合、その商品はそもそも訴求力に欠けている可能性が高いです。

「このポイントがあるから、お客様はこの商品を選ぶべきだ」と自信を持って言えるベネフィットがあり、それを画像で伝える設計までイメージできていることが、商品企画の成功確率を高めるうえで非常に重要です。

商品案の具体例

差別化の切り口だけではイメージしづらい方のために、私が過去に考えた実際の商品案をご紹介します。

布製ふんわりカイロ

一般的な充電式カイロは、外装がプラスチックで無機質な印象を与えます。触った時の冷たさや硬さもあり、決して「心地良い」とは言いづらいです。

そこで布製のふんわりとしたさわり心地の充電式カイロを作ることができれば、一定数の需要が見込めると考えました。

差別化点で言うと、②の「形状、素材を変える」という点がメインです。

この商品案はかなりの自信作で、事前の調査でも欲しいと思う人はかなり多かったのですが、安全性の問題が生じて泣く泣く販売には至りませんでした。

充電式カイロは、電気製品ということもあり、難易度はかなり高いですが、「形状や素材を変える」という手法自体は比較的簡単に実践が可能な差別化方法の1つであることは間違いありません。

どうぶつストローマグ

一般的なストローマグは、機能面では特に大きな不満はないものの、デザインがやや無機質で味気ないと感じることがあります。特に、子どもが「使いたい!」と思えるようなデザインの商品は意外と少ないのが現状です。

そこで持ち手の部分をどうぶつの手に見立てた「どうぶつストローマグ」はデザインが可愛くて子どもが楽しみながら使ってくれるのではないかと考えました。

差別化点で言うと、③の「デザインを変える」という点がメインです。

この商品案は外部資料用に作成したもので、実際に販売することは想定していませんが、実際に販売しても十分通用する出来になっていると思います。

ストローマグのような樹脂成型品は、金型の製作だけでも100万円以上かかることが多く、初心者にはややハードルが高いジャンルです。

とはいえ、「デザインを変える」という差別化手法自体は、初心者でも取り組みやすく、成果が出やすい方法のひとつでもあります。

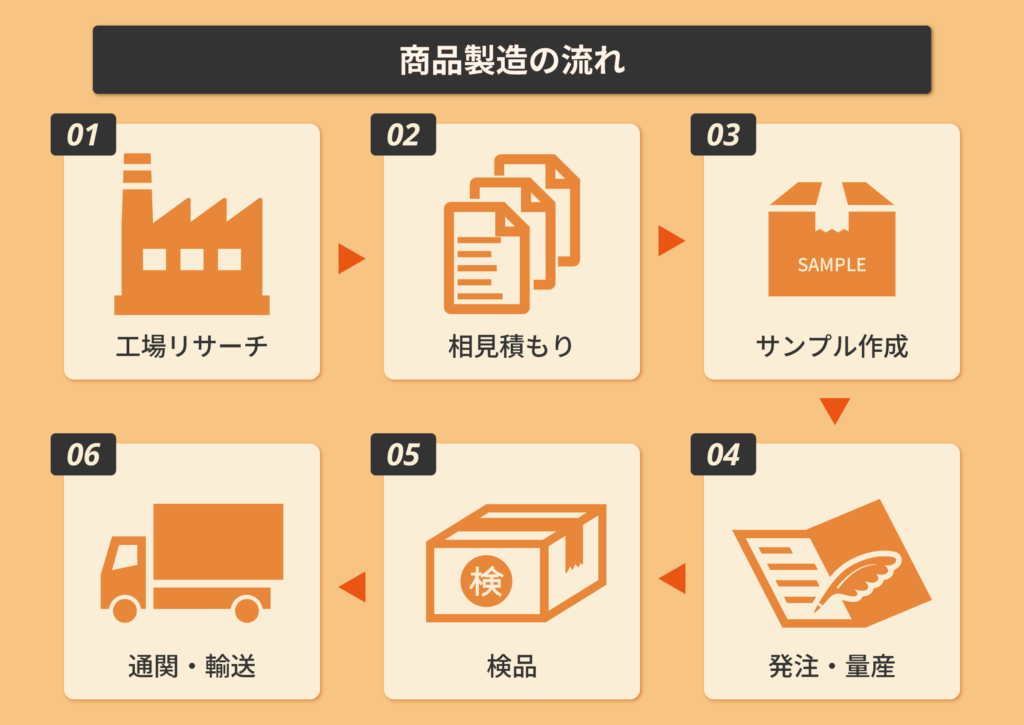

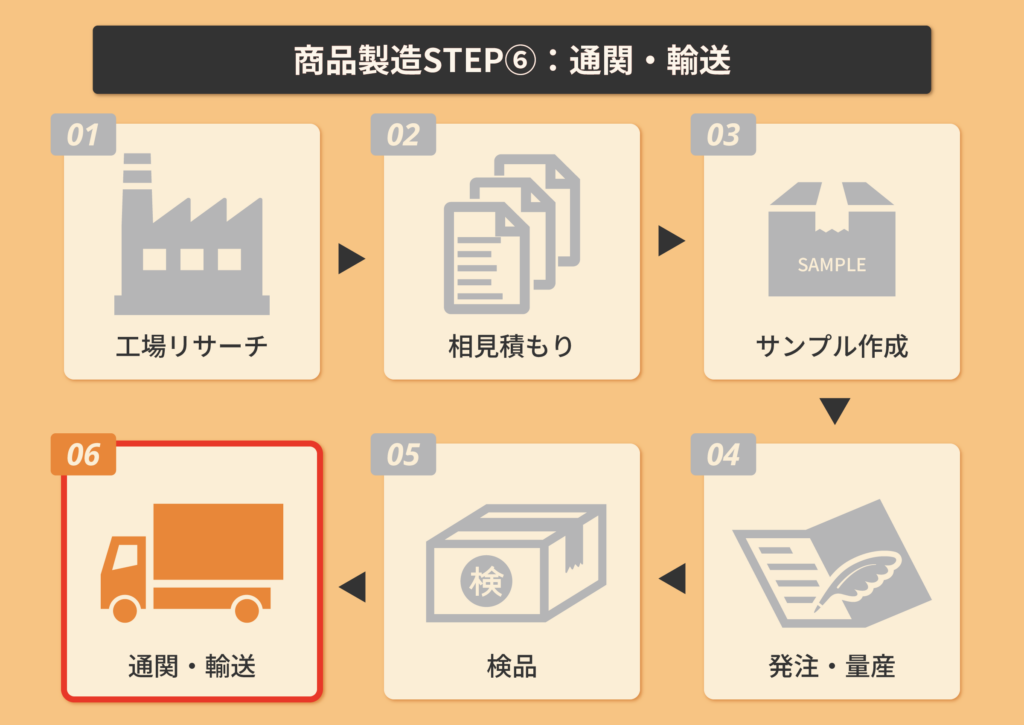

商品製造の流れ

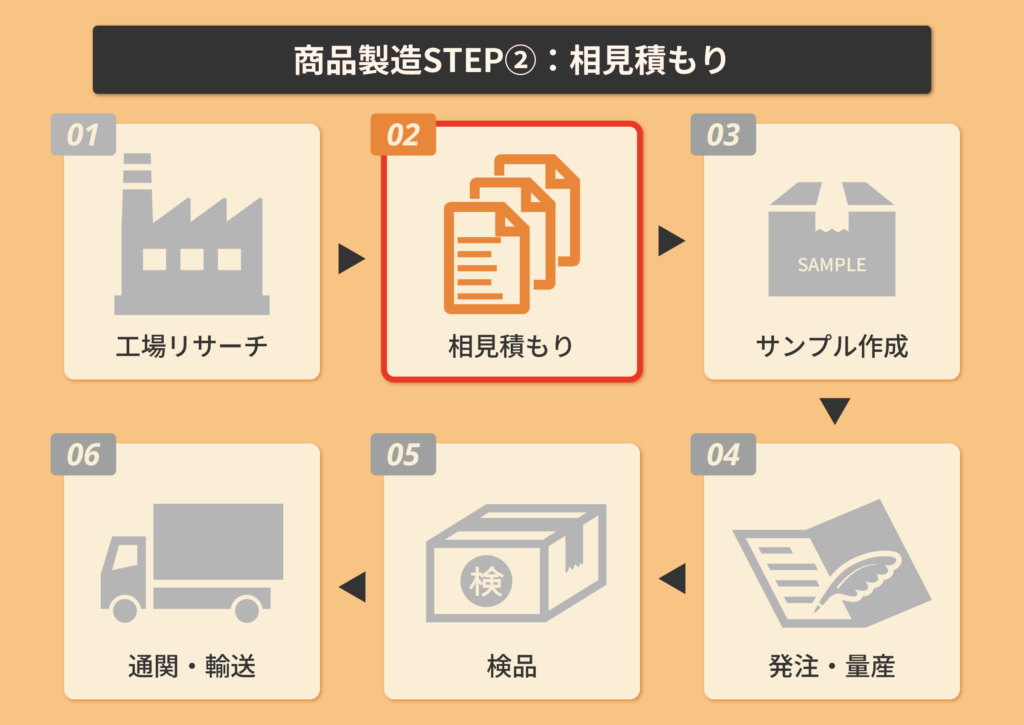

商品製造の流れは以下のようなSTEPでおこないます。

候補となる工場を探し、リストアップします。

複数の工場に同じ仕様で見積もりを依頼し、価格・納期・MOQ(最小ロット数)などを比較します。

選定した工場に依頼し、量産前にサンプルを作成してもらいます。

サンプルに問題がなければ、本発注に進みます。数量や納期、梱包方法などを明確に取り決めます。

完成した商品が仕様どおりかどうか、数量や品質に問題がないかを検品します。

海外工場から輸入する場合は、通関手続きと国際輸送が必要です。またAmazon倉庫に納品するまでの一連の物流の手配を整えます。

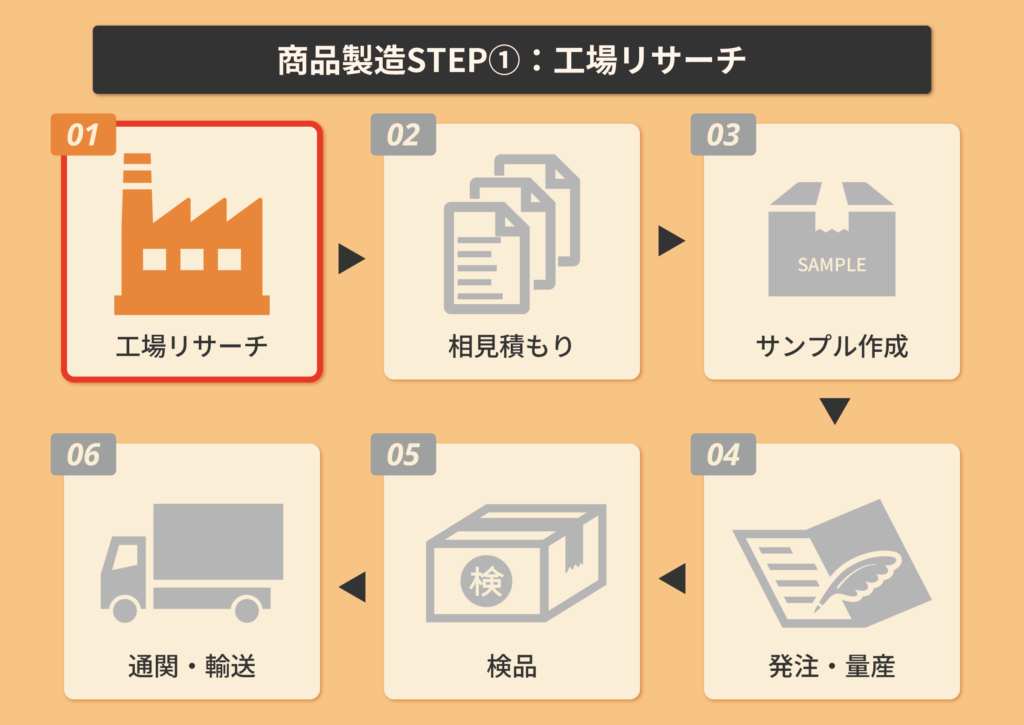

工場リサーチ

まずは製造を依頼する工場をリストアップします。

このとき重要なのは、「最初から1社に絞り込まず、複数の候補を比較する前提で選ぶ」という姿勢です。

どんなに良さそうに見える工場でも、実際にやり取りをしてみると対応が遅かったり、品質が低かったりといったことはよくあります。

どの国で製造するのがいい?

工場を探す上で最も一般的なのは、中国でAlibabaのようなBtoBプラットフォームを使って依頼する方法です。

中国で製造する主なメリットは、

- 製造コストが比較的安い

- 対応可能な工場が非常に多い

- スピード感がある

といった点が挙げられます。

最近では、「中国=粗悪品」というイメージは薄れつつあり、品質も日本製ほどではないにせよ、十分に高品質なものが増えてきています。中には世界的な有名ブランドのOEMを請け負っている工場もあり、技術力の高い工場も少なくありません。

ただし、中国の経済成長や人件費の上昇に伴い、仕入れ価格は年々上昇傾向にあります。以前のように「中国一択」という状況ではなくなってきています。

とはいえ、中国は工場のリサーチから輸出までの流れが非常に整備されており、海外との取引に慣れた工場も多いため、初心者でもスムーズに進めやすい国であることに変わりありません。

中国以外の国では、タイやベトナムなどの東南アジア諸国、革製品で有名なバングラデシュ、コスメ系が世界最先端の韓国、そしてもちろん品質面で安心感のある日本もおすすめです。

どの国でも製造自体は可能ですが、日本以外の国で製造する場合は、その国の文化や商習慣を尊重する姿勢が重要です。とくに、納期や品質、連絡の取り方など、こちらの常識が通じない場面も多々ありますので、丁寧なやり取りを心がけましょう。

工場リサーチの方法

今回は、もっとも一般的な方法であるAlibabaなどのBtoBプラットフォームを使った工場リサーチの手順について説明します。

まずは、自分の作りたい商品を英語で検索します。たとえば「Wallet carbon leather」、「electric shaver」といったようなワードです。

そして製品や工場情報(創業年、従業員数、レビュー数など)からいくつか気になる工場をピックアップします。

財布などの定番商品であれば、この方法だけで十分な候補を見つけることができますが、布製充電式カイロのような、そもそも市場に存在するかどうかも怪しい商品に関しては、キーワード検索では見つかる見込みはほぼないです。

その場合は、充電式の電気あんかや湯たんぽなど、類似性のある商品を取り扱っている工場を見つけて、「こういう仕様の商品は製造できるか?」と個別に問い合わせていく必要があります。

工場とのやりとりは誰がおこなう?

工場とやり取りをする際に日本の工場との取引であれば問題なく行えますが、海外の工場との取引であれば言語や文化の違いがネックになってきます。

こちらの意図が正確に伝わらなかったり、相手の返答が分かりづらかったりすることも少なくありません。このような場合、以下のいずれかの方法でやり取りを進めるのが一般的です。

- 代行業者に依頼する

- 代理人に依頼する

- AIなどを使って自社でおこなう

代行業者に依頼する

もっとも手軽なのが、代行業者に依頼することです。

代行業者の多くは、工場のリサーチ、交渉、契約、検品、輸送手配までをパッケージで代行してくれるため、特に初めて海外工場とやり取りをする人にとっては非常に心強い存在です。ある程度の料金はかかりますが、安心感を買うという意味で初心者におすすめです。

一方で、以下のようにデメリットも大きいです。

- それなりに値段が高い

- 融通が利きにくい(業務の進め方が固定化されている)

- 担当者を自分で選べないため、対応の質にバラつきがある

- トラブル時の責任は基本的に自己責任(代行業者はリスクを負わない)

配送に関しては配達量が多くコンテナ単位で輸送する場合には、フォワーダー(国際輸送の専門業者)に依頼した方が安いですし、リサーチや交渉に関しても自社にノウハウが蓄積されていれば、わざわざ外部に任せる必要はなくなります。

そして何より、商社のようにリスクを一部負ってくれるわけではないという点が大きなデメリットです。代行業者はあくまで“代わりに手配してくれる存在”であって、問題が発生した際に責任を取ってくれるわけではありません。

つまり、自分のスキルや経験が上がるほど、代行業者に依頼する必要がなくなっていくというのが実際のところです。「高い費用を払ってまで使う必要がなくなる」といったイメージですね。

私自身も輸入ビジネスを10年以上続けてきましたが、代行業者を使っていたのは最初の2年程度で、それ以降は一切利用していません。

代理人に依頼する

2つ目の方法が、現地にいる個人(代理人)にやり取りを依頼する方法です。

ここでいう代理人とは、代行業者のような法人ではなく、現地語と日本語の両方が話せるフリーランスや個人事業主として活動している現地在住の人材を指します。

代理人を使うメリットは以下のような点です。

- 柔軟性が高く、細かな指示にも対応してもらいやすい

- リサーチや交渉など一部の業務だけを依頼することも可能

- 人によっては通訳や現地視察の同行までお願いできる

- 代行業者よりもコストを抑えられる

代理人という形は、ある程度自社側にも経験と知識があり、「フル外注ではなく一部だけ任せたい」というケースに非常にマッチします。コストパフォーマンスに優れ、信頼できる人を見つけられれば長期的なパートナーとして活躍してくれる可能性もあります。

一方で、優秀な人を見つけるのが最大のハードルです。実力や相性にばらつきがあり、適切な人材に出会えなければ、かえってやり取りの手間やストレスが増えるだけという可能性もあります。

代理人はクラウドワークスやランサーズなど、日本のクラウドソーシングサイトで募集するといいです。

「日本のサイトには中国やその他の国の人はいないのでは?」と思われるかもしれませんが、意外にも多くの外国人が登録しており、しかも日本語でのやり取りが可能な人も少なくありません。

わざわざ日本のクラウドソーシングサイトに登録している時点で、一定以上の日本語スキルを持っていることが多く、やり取りも比較的スムーズに進めやすいです。

AIなどを使って自社でおこなう

3つ目の方法は、AIツールなどを活用しながら、自社で直接やり取りをおこなう方法です。

最近ではChatGPTをはじめとしたAI翻訳・文章生成ツールが非常に高性能になってきており、海外工場とのやり取りも十分にこなせるレベルに達しています。

この方法のメリットは、以下のような点です。

- コストが最も安い

- 間に第三者を挟まないため、意思の齟齬が起こりにくい

- 仲介を通さずリアルタイムに対応できるため、返信や決定が迅速

ただしAIが完璧というわけではないため、言語や文化の違いによる誤解が起こる可能性は依然として存在します。翻訳結果は常に鵜呑みにせず、文脈や相手の文化背景を意識することが重要です。

なお2024年頃までは2番目に紹介した「代理人に依頼する方法」を推奨していましたが、AIの進化により現在は「自社で完結する方法」のほうを推奨しています。

もちろん、優秀な代理人を採用できれば、代理人方式が最も安定的で長期的にも有効です。ただし、そのような人材に出会える確率は高くありません。

そのため、現時点では初めから自社で完結させる方法を選び、試行錯誤しながらノウハウを蓄積していくのが最も合理的な選択肢だと考えています。

相見積もり

工場をリストアップしたら、次に相見積もり(複数の工場から見積もりを取ること)をおこないます。

良い工場を選定するためには、複数の工場に声をかけて比較検討することが重要です。

相見積もりの際の注意点

見積もりを取る際には、もちろん値段や MOQ(最低購入量)も重要ですが、相手が取引に積極的かどうかも重要な要素です。

特に初心者の方は取引量が少ないので、一応返信はくれるけど明らかに乗り気じゃないということが結構あります。

もちろん、最初は少量スタートなので仕方がないことですが、その中でも前向きに検討してくれる工場は、今後長期的に良いパートナーになりやすいため大切にすべきです。

自社の成長は工場側の利益にもつながります。「こちらが得できれば相手はどうでもいい」という姿勢ではなく、Win-Winの関係を築く意識が大切です。

なお、工場の既製品から大きく外れたオリジナル商品を作る場合、単純に見積もりを出すことが難しいケースもあります。

そのような場合には、あなた・工場・代理人(または代行業者)によるオンラインの三者面談を行い、仕様や条件をすり合わせていくのが効果的です。

工場を何社か絞り込んだ後はできれば自分が作りたい商品と似た既製品サンプルを仕入れるといいです。ある程度品質の参考になります。

ここの工程で1社に絞り込む必要性は必ずしもなく、商品を作る工程を行いながら徐々に絞り込んでいくといいです。その場合は余分に費用が必要になりますが、最終的な商品の完成度や品質を高めることができます。

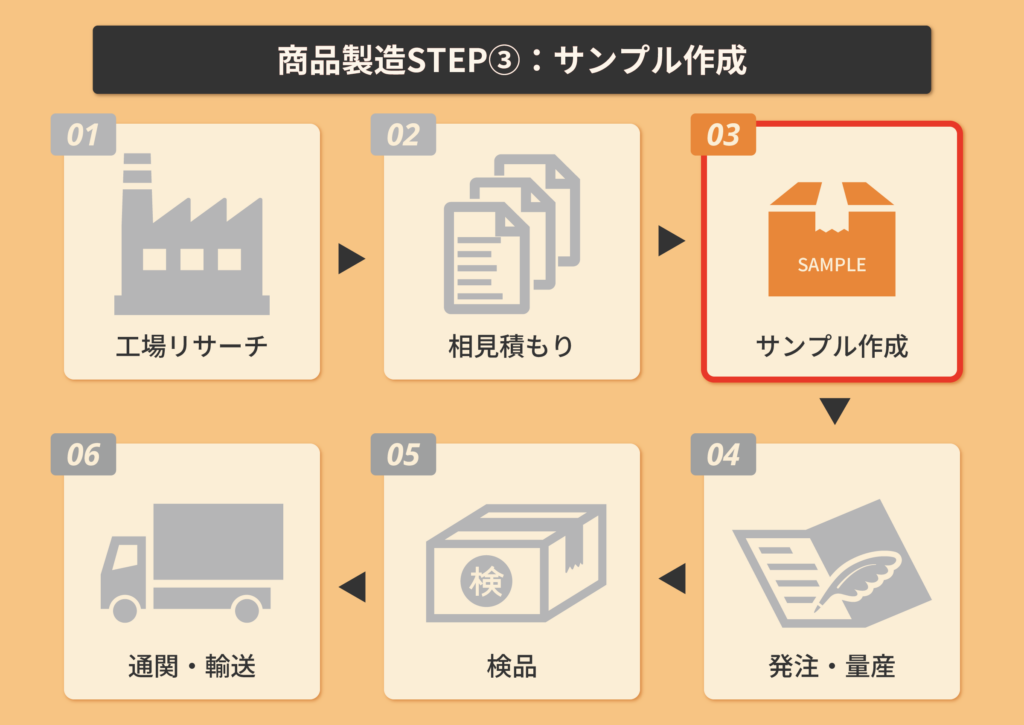

サンプル作成

相見積もりの段階を経て、対応の良かった工場をいくつか選定したら、次にサンプル作成を依頼します。

オリジナル商品を作る場合でも、いきなり量産には進まず、必ずサンプルを作って確認する工程が必要です。

サンプルの作成は1回で済むことはほとんどなく、何回も依頼して徐々に自分が理想とする形に近づけていきます。

この期間中は、サンプル制作にかかる作業時間や、輸送の待ち時間などが非常に長くなりがちです。商品や仕様にもよりますが、長いと1年以上かかることもあります。

初心者〜中級者の場合は、工場の既製品をベースにしたカスタマイズが中心になるため、そこまで時間はかかりません。工場の既製品に近い商品を作る場合はだいたい3~6か月くらいあれば次のステップに進むことができます。

しかし、世の中にない商品を一から作る場合は、最低でも半年はかかります。

「結局サンプルが完成しなかった」ということも何回も経験しています。そのため、初心者の方はいきなり攻めた商品を作るのはやめておいたほうがいいでしょう。

サンプル作成の工程は商品によって大きく異なります。

たとえば財布のような縫製品の場合、工程の多くが手作業で対応可能なため、サンプルの作成は比較的容易です。

一方で、ストローマグのような成形品は、手作業だけでは作れないため、機械を使った試作が必要になります。

代表的なのが3Dプリンターで、これは主に初期段階で形状やデザインを確認する目的で使用されます。ただし、3Dプリンターでは使える素材や精度に制限があるため、実際の使用テストには向いていません。

実際の素材で本格的にサンプルを作る場合は、「切削加工」という方法が使われます。これは素材のブロックから削り出して作る方式で、3Dプリンターよりもコストも時間もかかりますが、量産素材に近い条件で試作品を確認できます。

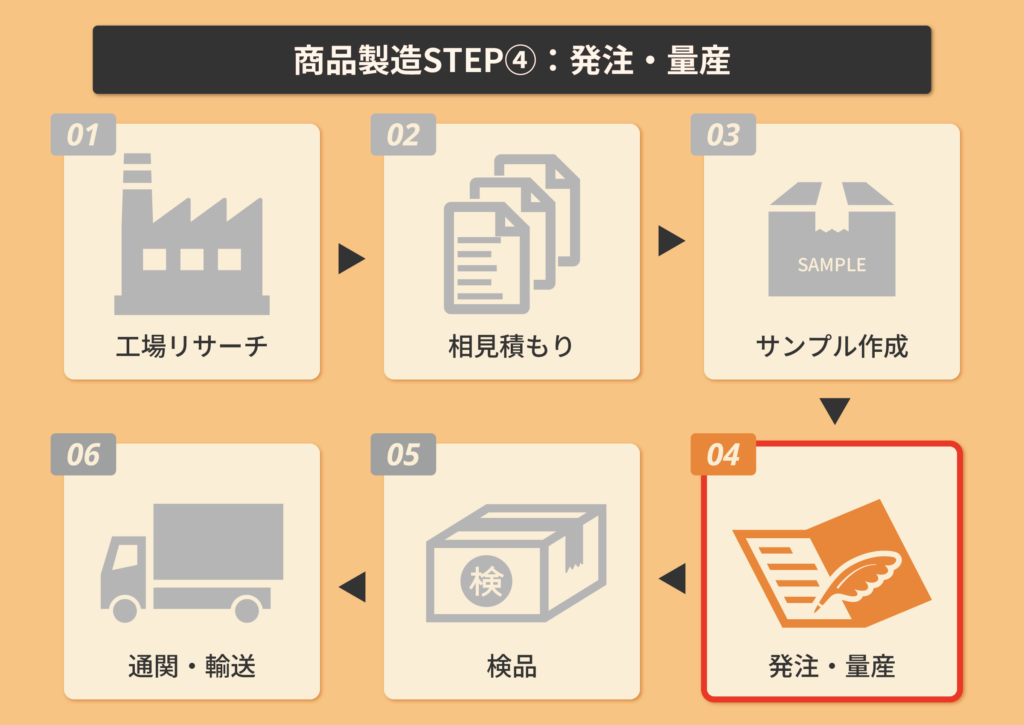

発注・量産

サンプルに十分納得がいったら、いよいよ量産の工程です。

量産体制の構築

量産では、試作とは異なり、大量かつ安定した品質で同じものを作り続ける必要があります。そのため、手作業や仮の道具では対応しきれず、専用の製造設備や型を事前に用意する必要があります。ここで登場するのが、金型や刃型といったツールです。

金型は、主にプラスチックや金属を決まった形に成形するための鋳型で、寸法精度が高く、繰り返しの使用にも耐えるよう設計されています。これを用いることで、量産工程において毎回同じ品質の商品を安定して作ることができます。

刃型は布や革などの素材を決まった形状にカットするための刃のついた型で、財布のような革製品の量産などで使われます。構造がシンプルで、比較的安価に作成できるのが特徴です。

このように、商品によって必要となる設備やツールは異なり、他にも専用の治具や追加の設備が必要になることがあります。

これらの型や設備の作成には数万円から商品によっては数百万円程度の費用がかかるため、事前に見積もりを取り、費用負担や所有権の扱いなどを明確にしておく必要があります。

契約書の作成

発注・量産のステップでは、必ず契約書を作成します。

契約書と聞くと、難解で長文な書類をイメージするかもしれませんが、法的拘束力よりも“トラブルを防ぐための明文化”としての役割が大きいです。

というのも仮に問題が起きた場合、海外の工場を相手に法的措置を取ることは一応可能ですが、小規模のビジネスの場合は現実的に難しいことが多いです。

そのため、契約書はあくまで「ビジネスパートナーとして守ってほしいことを明確に示す」ための約束事のリストという位置づけで考えるのがコツです。

どういうことを記載すればいいかというと、以下のような項目は最低限必要です。

- 商品の仕様(設計・素材・サイズなど)

→ 勝手に変更しないように明記 - 秘密保持に関する内容

→ 第三者に情報を漏らさない/勝手に販売しないなど - 返品・返金の条件

→ 不良品の定義や返金の方法などを明記する - 発送条件

→ 誰がどこまでの責任を負うかを明確に

発注時に確認すべき基本項目

契約書を交わしたら、正式に量産の発注を行います。

このとき、以下の項目は必ず工場と事前に確認・合意しておきましょう。

- 数量

- 単価

- 納期

- 支払条件

- 梱包仕様

量産中にできること

量産には最低でも1か月程度はかかるので、ここは待ちの時間が長いです。そのため販売の準備と同時並行でやっていくことになります。

この期間に、最終サンプルを元に商品の撮影や画像の制作をおこなっていくといいです。

検品

量産が終わったら、次に行うのが検品です。

どれだけ事前に仕様や条件を詰めていても、量産品には不良が混じる可能性があるため、検品の工程を挟む必要があります。

特に最初の量産では工場内検品だけではなく、必ず自社もしくは外部業者で検品をおこなってください。

というのも、工場によっては5%以上の不良品が出る場合もあり、そのまま販売してしまうとクレームと低評価の嵐になってしまうからです。

なお、2回目以降の発注では、初回の不良率をもとに商品ごとの検品体制を調整していくのが現実的です。

検品体制は商品によって変えるべき

量産品の中には、目視でわかるキズや汚れ、印刷ミス、組み立て不良、内容物の不足、機能不良など、さまざまな種類の不良が含まれている可能性があります。

商品ごとにこれらの不良の傾向は違うので、商品ごとに、検品の項目や強度は変えるべきです。

ほとんど不良がない商品を全数チェックしてもコストがかかるだけでほとんどリターンはなく、一方で不良が多い商品で簡易チェックだけをおこなうのはトラブルの元になります。

このように検品では「どの項目をどこまでチェックするか」「どの程度の不良を許容するか」など、あらかじめ基準を明確にしておくことが重要です。

検品は誰がおこなう?

検品を「誰が」「どこで」行うかは、状況によってさまざまです。以下に、代表的な選択肢を整理します。

| 検品実行者 | 特徴 |

|---|---|

| 工場 | 工場による自主検品。検品制度にばらつきがある。 |

| 検品業者・代行業者 | 様々な検品が依頼できるがコストが高い。 |

| パッキング業者 | パッキングとセットで検品も対応している場合がある。 |

| 倉庫 | 検品業務を請け負っている倉庫もある。国内で検品したい場合に。 |

| 自社 | 自社事務所などで人を確保して実施。 |

これまで紹介した検品方法は、1つだけを選ぶ必要はありません。商品のリスクやコストバランスを考えながら、複数の方法を組み合わせて検品することも可能です。

検品はどこの国でおこなう?

検品は、基本的には製造国側で行うべきです。

なぜなら、日本に輸入してから不良が見つかっても、それが製造時の不良なのか、輸送中の破損なのかを証明するのが難しいため、基本的に工場側からの返金・再製造は認められないからです。

とはいえ、返金ができないとしても、不良品をそのまま販売してしまえば、クレームや低評価レビューにつながり、結果的に自社の売上が大きく落ちる可能性があります。

これは廃棄コストよりもずっと高くつくリスクです。特にレビューが重要なAmazonでは、数件の低評価で売上が激減することも珍しくありません。

そのため、輸送中に破損しやすい商品や、外装の状態が重要な商品、あるいは初回ロットでまだ工場との信頼関係ができていない場合などは、日本側でも検品を行った方が安心です。

検品との向き合い方

初心者の場合は、複数の検品体制を同時に整えるのは現実的に難しいため、まずは壊れにくく、構造がシンプルで、不良が起こりにくい商品から取り扱いを始めた方がリスクは低くなります。

一方で、ある程度経験を積んだ上級者になると、検品体制そのものを差別化の武器にすることもできます。

たとえば他社が不良の多さや低評価レビューに悩んでいるような商品でも、自社で万全の検品体制を整えることで、高評価を維持しながら安定して売ることが可能になります。

検品にはコストがかかりますが、レビューが悪化することによる長期的な損失を考えれば、投資としては十分に見合う場合も多いです。

ここまでの説明では、「検品はたくさん行うべきもの」という印象を持ったかもしれませんが、実際には工場検品だけで十分な商品も多く存在します。

つまり、大事なのは「とにかく検品をたくさんやること」ではなく、商品特性に応じて適切な検品方法を選ぶことです。

商品によって求められる品質管理の精度は異なるため、無理に完璧を目指すのではなく、自社のリソースや商品特性に合わせて、最適な検品体制を組むことが重要です。

通関・輸送

商品の量産・検品が終わったら、最後に日本への輸送と通関のステップに進みます。

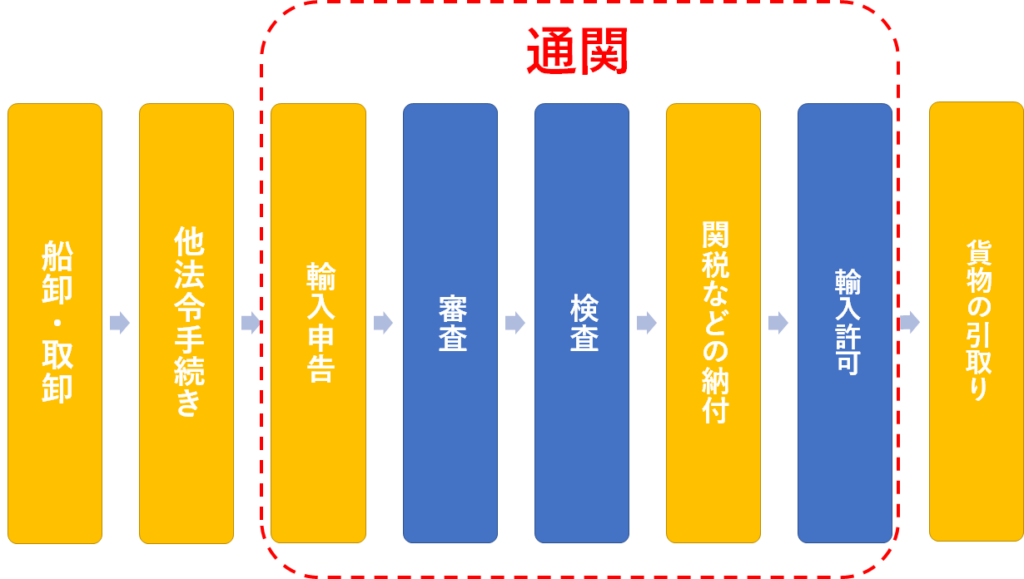

通関とは

通関とは、輸出入の際に税関を通す手続きのことです。

この手続きでは、商品の内容、金額、数量、用途などを税関に申告し、関税や消費税を支払った上で、日本に正式に入国させることになります。

実務上は、フォワーダー(国際輸送業者)や代行業者が代行してくれるため、自分でおこなう必要はありませんが、流れと必要書類だけは最低限押さえておきましょう。

通関の流れ

通関の際に輸入者が行うべきなのは「輸入申告」と「関税などの納付」です。

通関は、以下のようなステップで進みます。

輸入申告(書類提出)

通関業者が税関に「輸入申告書」「納税申告書」を提出します。

この時点で商品内容・金額などの情報が税関に伝わります。

審査(書類チェック)

税関が書類の内容を審査します。ここで問題がなければ次へ。

検査(必要に応じて)

ランダムまたは疑わしい場合に、実際の貨物が確認されます。

関税などの納付

関税・消費税などの支払いが求められます。金額は輸入価格や品目によって異なります。

輸入許可 → 商品の引き取り

許可が下りれば、晴れて日本国内に商品を引き取ることができます。

通関に必要な3つの書類

通関時には、以下の3点セットが基本です。

- インボイス(請求書)

→ 商品の内容・単価・数量・金額・送り主と受け取り先など - パッキングリスト(梱包明細書)

→ どの商品が、どの箱に、どのくらい入っているかのリスト - 船積依頼書(S/I)

→通関業者に輸送手配を依頼するための書類

これらを通関業者に提出します。

工場や代行業者などが用意してくれるケースも多いですが、内容は理解しておく必要があります。

航空便と船便

海外からの輸送には、航空便と船便のどちらかを利用することになります。

航空便はスピードが速い一方で、船便よりもコストがかなり高くつきます。そのため、在庫が切れそうなときに一部だけ緊急で送るなどの特殊なケースを除けば、通常は船便を利用するのが基本です。

また、船便にはLCL(混載便)とFCL(コンテナ便)の2種類があります。

LCL (Less than Container Load)は1つのコンテナを複数の荷主で共有して利用する輸送方法です。

比較的小ロットでも対応可能で、初心者にも利用しやすい一方、他社の商品と同じコンテナになるため、通関や仕分けの工程が増え、納期に多少の余裕を持つ必要があります。

FCL (Full Container Load)は、1つのコンテナを自社商品だけで占有する輸送方法です。

ある程度まとまった数量の商品を輸入する際に向いており、LCLよりもトラブルのリスクが低く、輸送コストも割安になる傾向があります。

まずはLCLで小さくスタートし、商材の数や販売量が増えてきたらFCLを活用するようにしてください。

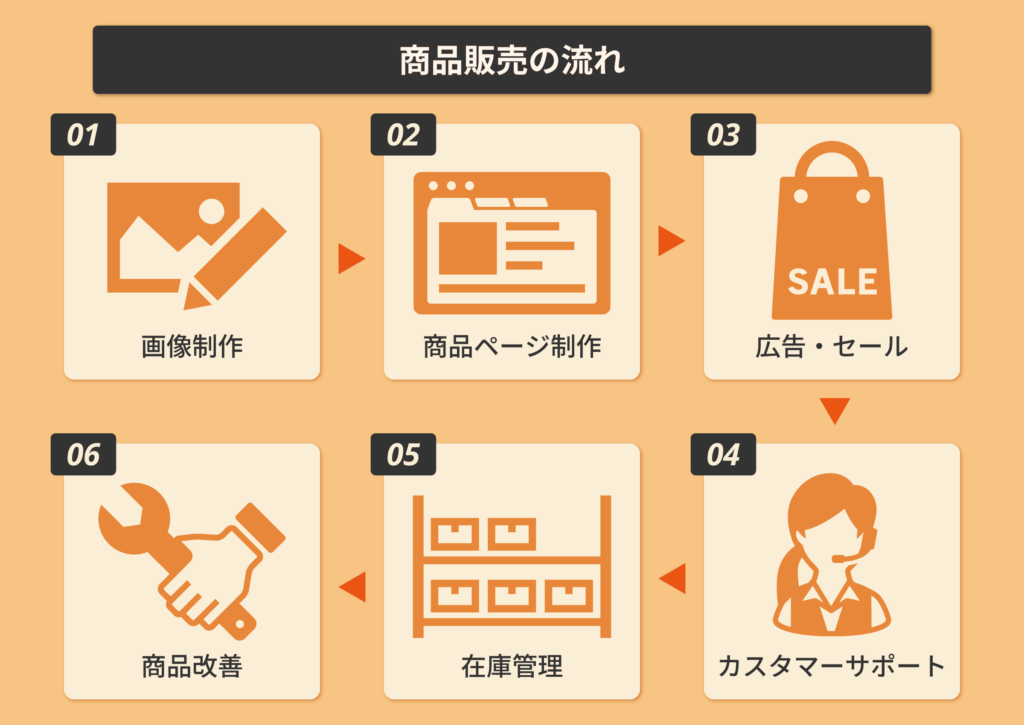

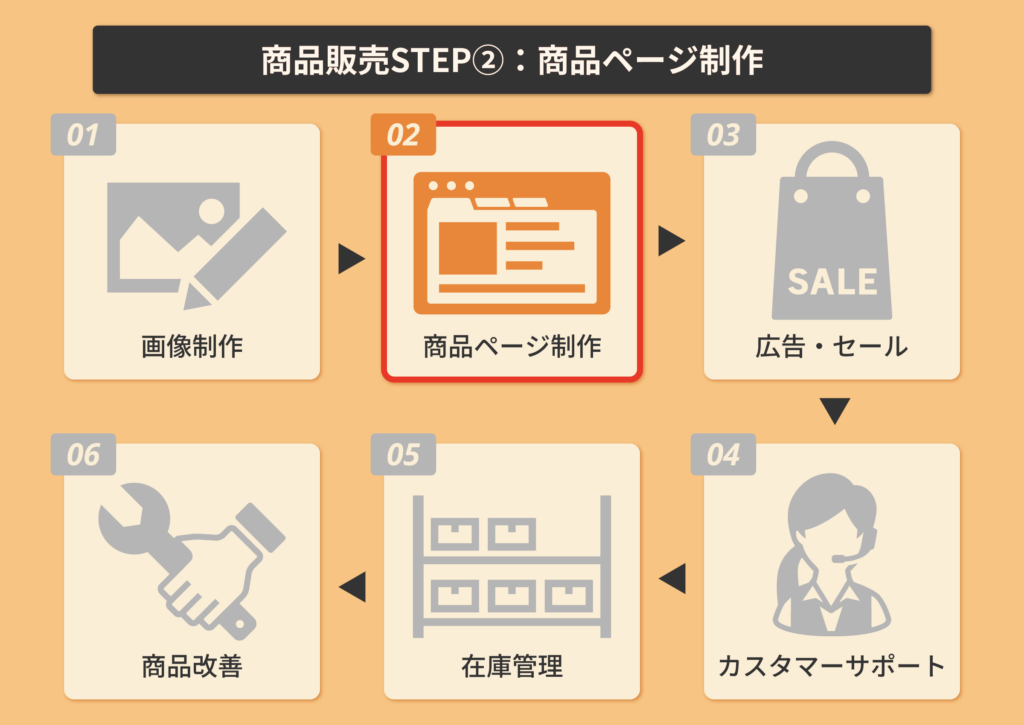

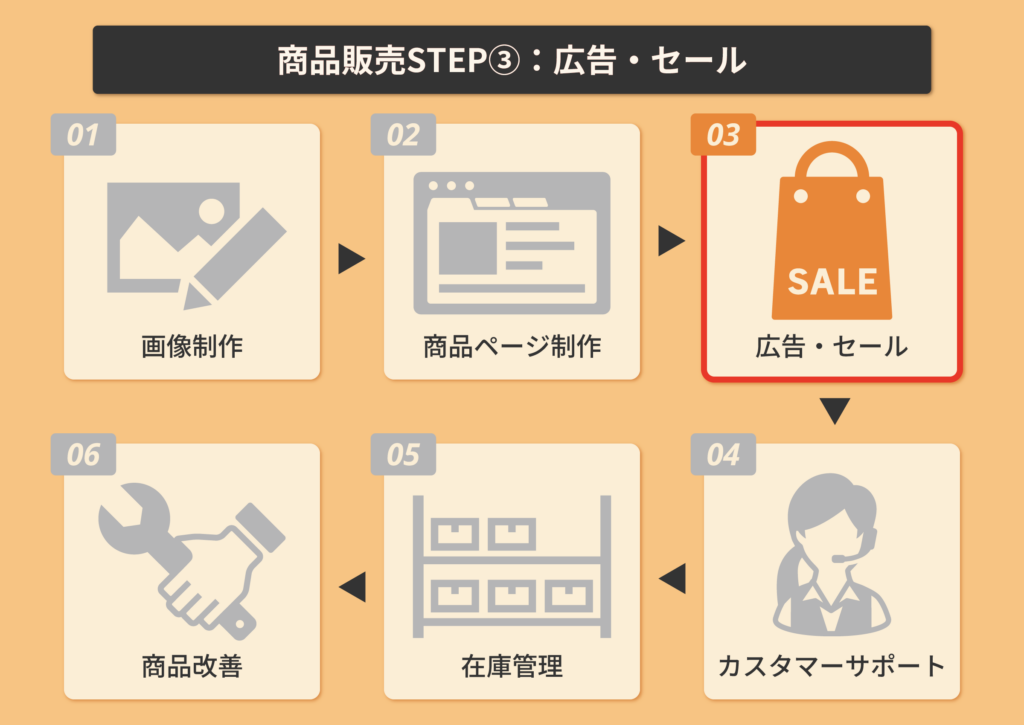

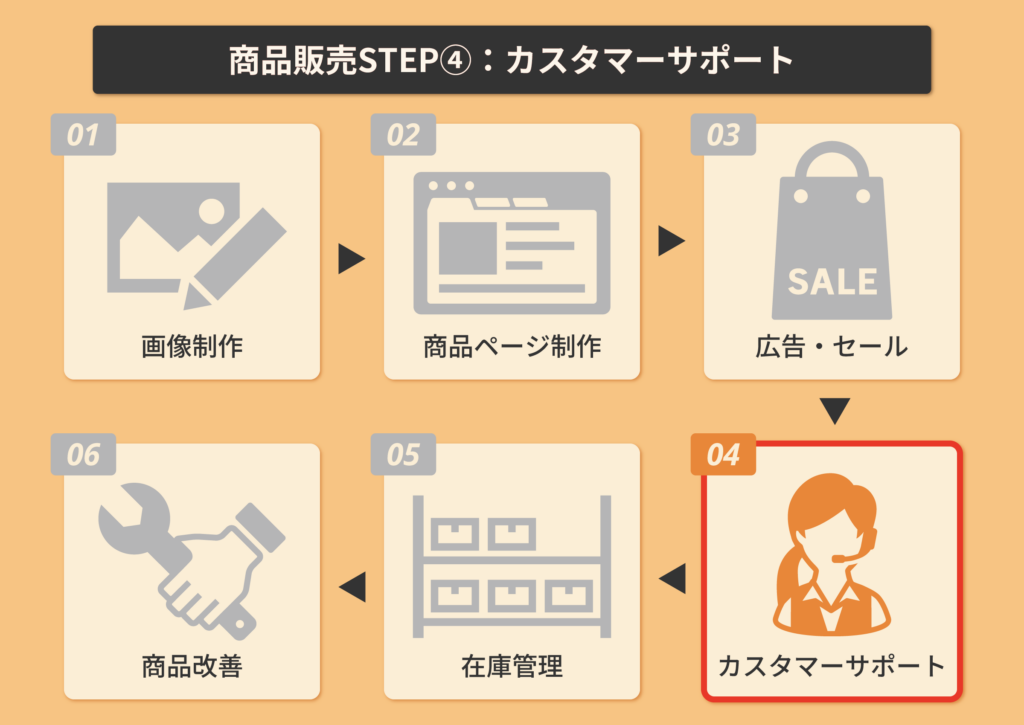

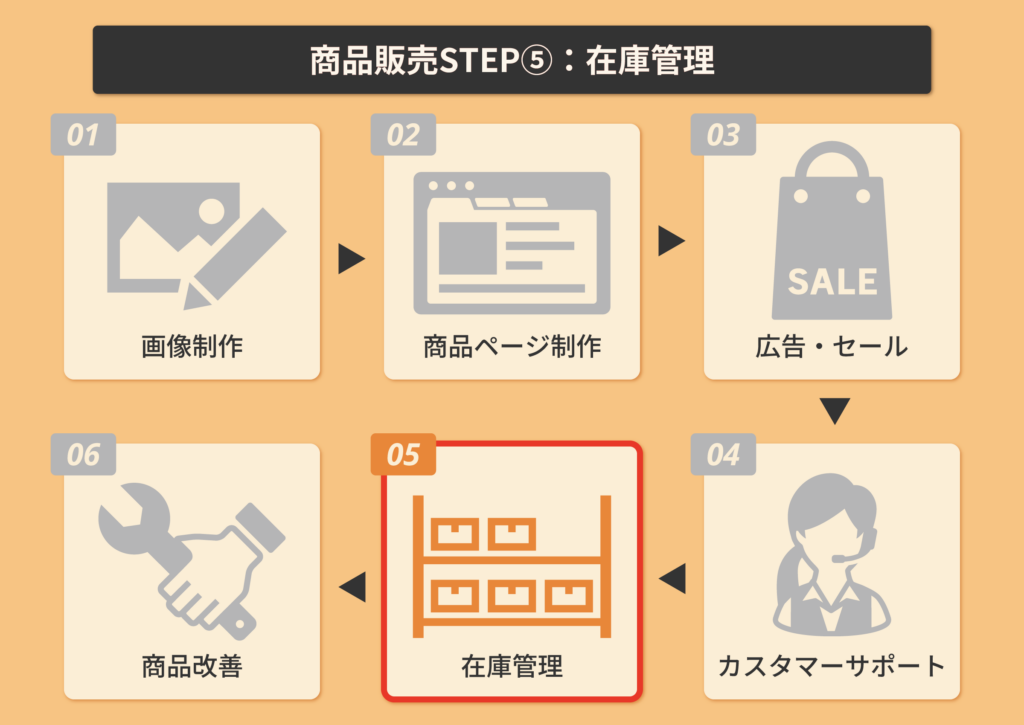

商品販売の流れ

商品の魅力を最大限に引き出す画像を構成・制作します。

検索されやすく、かつ購入されやすい商品ページを作成します。

露出拡大や売上増加のために、広告・セールの活用をします。

問い合わせ対応やレビュー管理など、購入後の顧客対応をおこないます。

在庫切れや過剰在庫を防ぐため、販売ペースに合わせて在庫数を管理します。

販売データやレビューを元に、画像・ページ・仕様の見直しをおこないます。

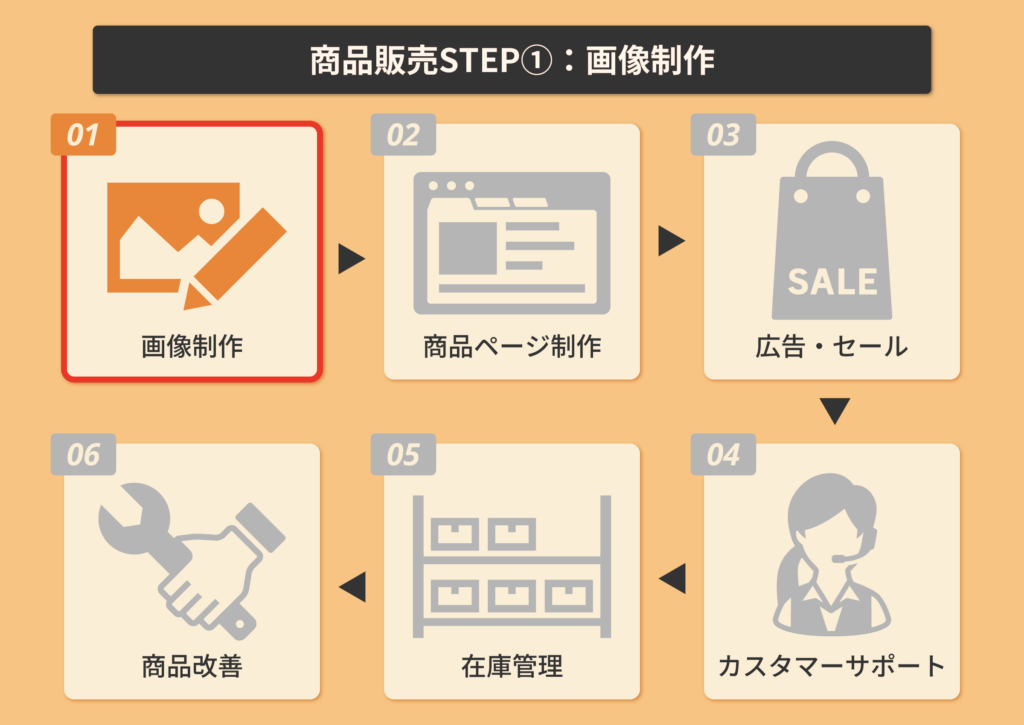

画像制作

ネット販売において、商品画像は「売れるかどうか」を左右する極めて重要な要素です。店舗のように実物を手に取ってもらえない以上、画像こそが商品の第一印象となり、購入の判断材料になります。

実際、同じ商品であっても、画像の見せ方ひとつでクリック率もコンバージョン率も大きく変わります。商品説明文を丁寧に書くことももちろん大切ですが、多くのユーザーは画像を見て「購入するかかどうか」を判断しています。

しかもAmazonのようなネットモールでは、ユーザーが次々別の商品ページへ遷移してしまいます。だからこそ、ただ綺麗なだけではなく、「何を伝えたいのか」が明確で見ただけで欲しくなるような画像が求められます。

商品の魅力を正しく、そして強く伝えるためには、単にプロに依頼するだけでは不十分です。売れる画像には“型”があります。その型を知り、活用できるようになることが、売上アップの近道です。

ここではその中でも最も重要な7項目を説明します。

- 機能ではなく「ベネフィット」に着目する

- 根拠を入れる

- 1画像1メッセージ

- 実際の使用感を伝える

- イメージで感覚的に伝える

- 理想像を示す

- 感情を動かす

機能ではなく「ベネフィット」に着目する

多くの人がやってしまいがちなのが、「200g」「高密度ウレタン」「バッテリー11,000mAh」など、スペック情報(機能)をそのまま訴求してしまうことです。

しかし、こうした情報はお客さんにとって「で、何がいいの?」と伝わりづらく、購入の決め手になりません。

スペックを書いてはいけないというわけではありません。問題なのは、それを“主役”として語ってしまうことです。

スペックや機能の羅列ではなく、ベネフィットに着目して画像を構成するべきです。

ベネフィットとは、その商品を使うことで「お客さんにどんな良いことがあるのか」「どう生活が変わるのか」を示すものです。

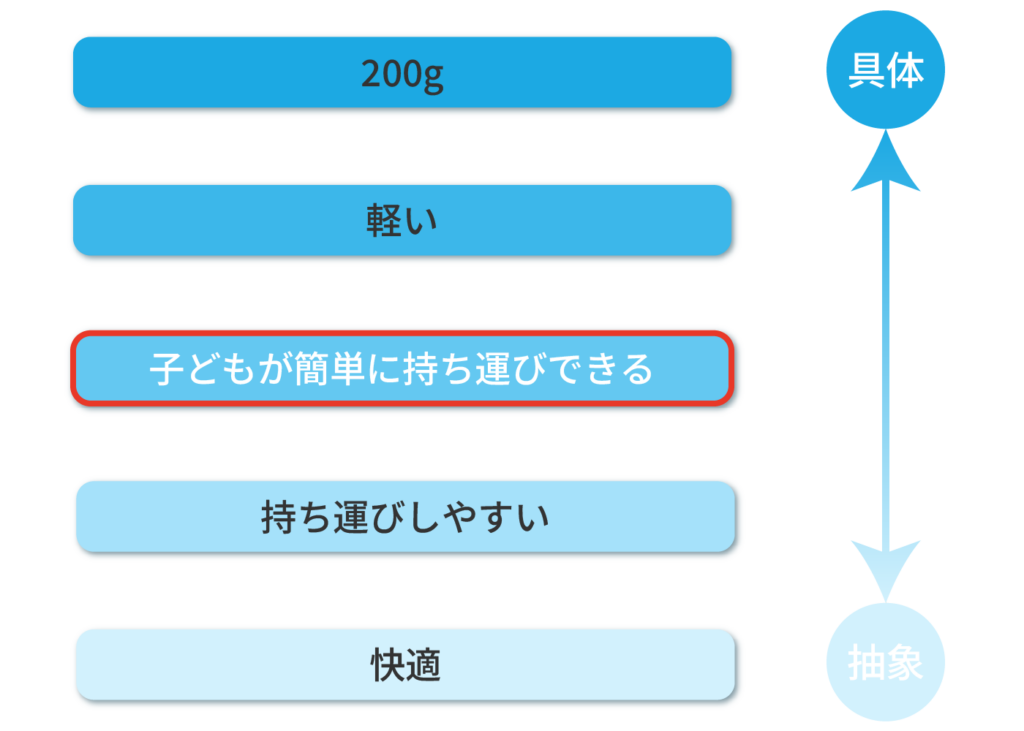

たとえば、子ども向けの商品であれば、「子どもでも簡単に持ち運びできる」という表現にすると伝わりやすいです。

また「快適」といった抽象的すぎる表現も避けるべきです。想像の幅が広すぎて、かえって伝わりにくくなるからです。「具体的すぎず抽象的すぎない」、お客さんが一瞬でイメージできるような表現が一番効果的です。

「200g」や「軽い」といった情報だけでも、「子どもが簡単に持ち運びできる」ことは、よく考えれば分かるじゃないか——そう思う方も多いでしょう。確かにその通りで時間があれば誰でも分かることです。

しかし、実際のネットショッピングでは、多くの人が数秒のうちに商品を判断し、次へと移っていきます。「伝わるはず」では間に合わないのです。

だからこそ、想像に任せず、こちらから「子どもでも簡単に持ち運べる」といったように、こちらから一番伝わる形で表現するべきなのです。

お客さんが立ち止まるかどうかは、たった一言で決まることもありますし、少し表現を変えるだけで売上が20%以上変わることも珍しくありません。

そのため機能やスペックではなく、「ベネフィット」をはっきり示すことで、お客さんに価値が一瞬で伝わるようにすることが重要なのです。

根拠を入れる

さきほど機能やスペックは主役として使ってはいけないとお伝えしましたが、逆に脇役としては非常に役に立ちます。

つまり、ベネフィットを伝える際に、その裏付けとして機能やスペックを用いることで、お客さんに「なるほど、それなら納得できる」と思ってもらいやすくなります。

たとえば「小さな子どもでもラクに使える」というベネフィットを伝えたい場合、「本体が200g」や「掴みやすい形状の持ち手」など、なぜそう言えるのかという“根拠”を具体的に補足することで、お客さんの納得度や安心感が大きく高まります。

○○(機能やスペック)なので、△△(ベネフィット)という構文をベースにして画像を構成すると、主張と根拠が一体化し、説得力のある伝え方になります。

以下のようなイメージです。

- 5段階の高さ調整ができるので、子どもの成長に合わせて長く使える

- フッ素コートなので、汚れがつきにくくお手入れが簡単

- 高密度ウレタン製なので、熱が逃げにくく温かさが長持ち

このように、根拠(=機能・スペック)+主張(=ベネフィット)のセットで伝えることで、説得力が上がります。

もちろん、画像内にこうした文章をそのまま入れる必要はありません。重要なのは、“伝えたいこと(ベネフィット)”と“その根拠(機能・スペック)”が自然に伝わるかどうかです。

たとえば、画像の上部に「小さな子どもでもラクに使える」と大きくキャッチを配置し、その下に「重さ200g」「持ちやすいハンドル形状」といった根拠を、短い説明文+画像で補足する構成が考えられます。

つまり、「○○なので△△」という文章の形にこだわる必要はなく、伝えたいベネフィットが明確であり、それを裏付ける要素がセットで提示されていれば、表現方法は自由です。

また、1つのベネフィットに対して必ずしも根拠は1つである必要はありません。複数の根拠を組み合わせて補強することで、さらに説得力が増します。

1画像1メッセージ

画像を作る際は、「1画像につき1つのメッセージ(ベネフィット)」に絞るのが鉄則です。

よくある失敗例として、1枚の画像に複数の主張を詰め込みすぎてしまうことが挙げられます。

魅力はたくさんあるし、全部伝えたくなるという気持ちはすごくよく分かります。しかし、詰め込みすぎると焦点がぼやけて、結局どれも伝わらなくなってしまいます。

だからこそまずは、「この画像で何を一番伝えたいのか」を明確に決めその一点だけを強調しましょう。

もし複数の魅力を伝えたい場合は、画像を複数枚に分け、それぞれに別のメッセージを担当させるのが基本です。

たとえば、2枚目は「小さい子どもでもラクに使える」、3枚目は「丈夫で長持ち」、4枚目は「お手入れ簡単」といったように、画像ごとに異なるテーマを割り振ります。

先ほどの「根拠を入れる」で説明したように、「小さな子どもでもラクに使える」というメッセージを伝えるために、「重さ200g」「持ちやすいハンドル形状」など、2〜3の根拠をセットで提示するのはOKです。

NGなのは、そこに無関係な情報——たとえば「食洗機対応」など別の主張まで詰め込んでしまうことです。

それぞれの主張は、それぞれの画像に任せる。それが「1画像1メッセージ」の基本ルールです。

この「1画像1メッセージ」のルールを守ることで、各画像の主張がより鮮明になり、結果として全体の訴求力が大きく高まります。

実際の使用感を伝える

どれだけ魅力を言葉で伝えても「実際に自分や家族が使ったらどうなるのか」というイメージが持てなければ、なかなか購入には至りません。

そこで重要になるのが、「実際の使用感を伝える」画像です。

たとえば、下の2枚の画像を見てください商品の単体画像と実際に子どもがその商品を手にしている画像です。

このように子どもが実際に手に持っている様子を見せることで、商品の単体画像を見せただけでは伝わらないサイズ感や使用感のイメージが一気に膨らみます。

このように、実際の使用感を見せることで、説得力や魅力が何倍にも増すのです。

イメージで感覚的に伝える

前章で紹介したように「赤ちゃんが実際に商品を手にしている様子」を見せる画像は、サイズ感や使用感を伝える上で非常に効果的です。

一方で、それだけでは伝えきれない魅力もあります。たとえば「爽やかな香りが広がる感じ」といったものは、写真にそのまま写すことはできません。

そこで活躍するのが、“イメージ図”です。

以下の画像では、美容液のような成分が肌の奥へとじんわり浸透していく様子を視覚的に表現しています。

もちろん、実際にこんな風に見えるわけではありません。ですが、「角質までしっかり届きそう」「肌の内側からケアしてくれそう」といった感覚を、ひと目で伝えることができます。

現実そのままではない──でも、リアルに感じられる、“リアル寄りのイメージ表現”は、見る人の中に期待や納得を自然に生み出します。イメージだからこそ、言葉では伝えづらいことを表現でき、直感的に伝えることができます。

そして、表現の幅が広いからこそ、他社と大きく差をつけやすい──それがイメージ画像の大きな強みです。

他社の商品ページでは上手く伝えきれていない性質を自社の商品ページで伝えることができると、それだけ販売を有利に進めることができます。

理想像を示す

商品を使うことで得られる“理想像”を示すのも効果的です。

たとえば以下の画像では、魅力的な男性がボディケア商品を手に持っており、見る人に「自分もこうなれるかも」というイメージを抱かせます。

「実際に画像のような状態にならないならお客さんを騙していることにならないか」と思われるかもしれませんが、お客さんは決して無知ではなく、画像のような魅力的な姿に自分が必ずしもなれるとは思っていません。

「ここまでは無理かもしれないけれど、少しでも近づけるなら嬉しい」と考えて、商品に期待を寄せてくれるのです。

むしろ中途半端なイメージを見せてしまうと、「これを買っても大して変わらないかもしれない」と思われてしまい、印象に残らずスルーされてしまうことがよくあります。

商品の実現可能な理想の状態を示すというのは決して悪いことではなく、それを不満に思う人はほとんどいません。実際テレビCMでは、現実でなかなか見かけないような美男美女の芸能人がバンバン出ています。

使用イメージを示す際には、「現実の上限」を目安にして画像を作るといいです。

あまりにも現実離れしたものは逆効果になることがありますが、「頑張れば届くかもしれない」というラインを狙えば、多くの人の心に刺さります。

上記の画像は、ボディケア商品の訴求としてはやや大げさかもしれません。ですが、「これを使えばこうなれるかも」というポジティブな想像を喚起する点では、効果的だといえるでしょう。

感情を動かす

人は論理ではなく、感情で動く生き物です。いくら機能やスペックが優れていても、心が動かなければ「いい商品だな」で終わってしまい、購入にはつながりません。

たとえば、下の画像のような目を閉じて幸せそうな表情を浮かべる犬の素材は効果的です。

ここで伝えているのは、「歯が綺麗になります」ではなく、「愛犬が嫌がらず気持ちよくケアできる」という情緒的なベネフィットです。これは理屈ではなく、“感覚”で伝わるメッセージです。

機能的価値よりも、感情的価値の方がお客さんの心に響きやすいものです。

とくにペット用品のように「自分以外の誰か(=大切な存在)のために買う商品」は、論理的なメリット以上に「気持ちよさそう」「幸せそう」「楽しそう」という感情の動きが購入を後押しします。

機能的価値よりも感情的価値の方がお客さんは魅力的に感じてくれやすいです。

このように、感情に訴えることで、「良さそう」から「欲しい」へと変化させることができます。

「うちの子にもこれを使ってあげたい」──そんな気持ちを引き出せる画像が、売れる画像です。

商品ページ制作

商品タイトル

商品タイトルは、商品ページの一番上に表示されるだけでなく、検索結果一覧にも表示されるため、CTR(クリック率)とCVR(購入率)の両方に影響する非常に重要な項目です。

「検索対策」としてキーワードを詰め込めば詰め込むほどよいと考える出品者もいますが、実際には逆効果です。

ストローマグ ベビー マグ 赤ちゃん ストロー 漏れない 洗いやすい 子ども マグカップ 動物柄 うさぎ プラスチック 保育園 幼稚園 入園準備 子供用マグ 男の子 女の子 ピンク ブルー かわいい おしゃれ 軽い コンパクト 日本製 食洗機対応 BPAフリー ギフト プレゼント 出産祝い ベビーグッズ 育児グッズ

ブランド名 どうぶつストローマグ 漏れない 食洗機対応 【日本製】

上記のようにキーワードをただ羅列したタイトルは不自然で読みづらく、見る人に“安っぽさ”や“怪しさ”を感じさせてしまいます。

商品タイトルに入れたからと言って、そのキーワードで上位表示されるかと言ったら実はほとんど関係ありません。

Amazonの検索アルゴリズムは、キーワードの「量」ではなく「クリック率」、「購買実績」などの“結果”を重視しているからです。

むしろ、不自然なタイトルはクリック率を下げてしまい、それが検索順位にも悪影響を及ぼすという、本末転倒な結果になりかねません。

だからこそ、タイトルは「最も主要な検索キーワードだけを含めた、誰が見ても分かりやすく、信頼感を与える表現にする」ことが大切です。

検索キーワード対策は他の項目でおこなうべきです。

商品画像の設定

STEP①の商品画像制作で作成した画像を設定します。

1枚目のメイン画像は、Amazonの規約に従って白背景+商品単体で統一し、2枚目以降のサブ画像では、ベネフィットが一目で伝わる構成になっていることが重要です。

作成した画像を順番通りに設定しながら、「この順番で見たときに、商品が欲しくなるか?」という視点でチェックしましょう。

画像を設定できる項目は、商品紹介コンテンツ(A+)にもありますが、メイン(1枚目)+サブ(2枚目以降)の画像で訴求点は完結するべきです。

なぜならここしか見ずに買う人も一定数いるからです。

漏れなく、かつ詰め込みすぎず、商品の魅力を7枚(動画を入れる場合は6枚)の画像で伝えることが重要です。

商品紹介コンテンツ(A+)

紹介コンテンツでは、追加の商品紹介を画像などで追加することができます。

ブランド紹介(ブランドストーリー)、メイン+サブ画像で伝えきれなかった部分の補足、Q&Aなどを入れるといいです。

画像の作り方についてはメインやサブの画像と同じですが、より細かい情報を入れても大丈夫です。

なぜなら、ユーザーはA+までスクロールしてきた時点で、ある程度商品に興味を持ってくれている状態だからです。

「より納得感を与える」、「不安を払拭する」、「より深く理解してもらう」ことを目的に設計しましょう。

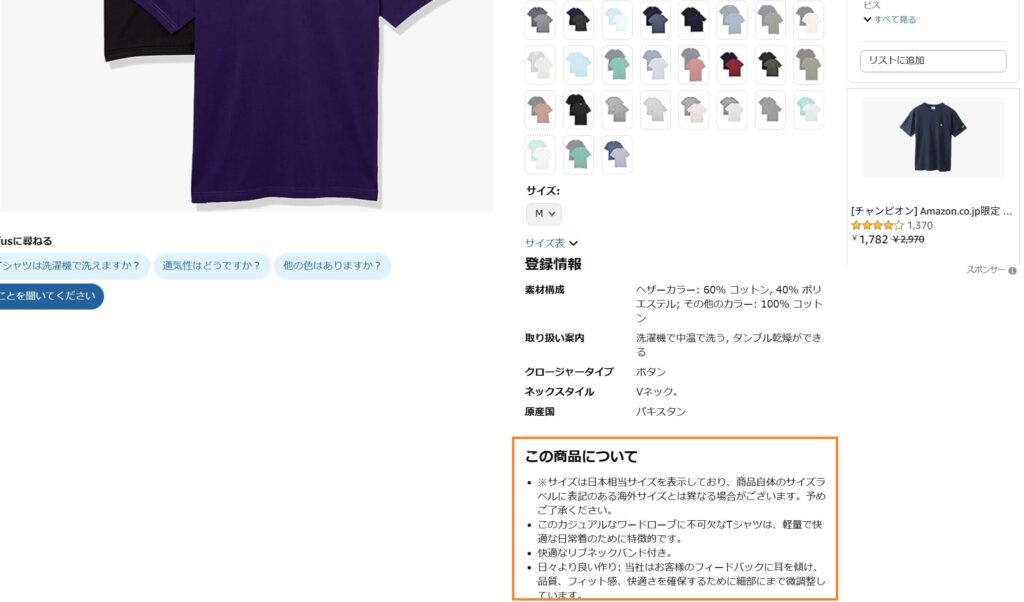

商品の仕様

下画像のオレンジ枠線内の箇条書き部分が「商品の仕様」に該当する部分です。

この部分は、スマートフォンでは最初に一部しか表示されず、折りたたまれているため、実際には読まれずにスルーされてしまうことも少なくありません。

そのため、「細かいことを知りたい人にとって納得できる内容」になっていることが大切です。

画像では主にベネフィットを中心に訴求しているため、細かいスペック情報はこの欄でしっかり補完する必要があります。

とくに、以下のような情報はできるだけ漏れなく記載しておきましょう:

- 対象年齢

- 商品サイズや容量

- 素材・原料・成分

- 使用上の注意点

- 製造国

- セット内容や付属品の内訳

一応、別に「商品の情報」を記載する部分はあるのですが、そちらはさらに読まれにくいため、この『商品の仕様』欄にきちんと記載しておくのが安心です。

加えて、この部分はAmazonの検索アルゴリズムの対象になる可能性があるため、適度にキーワードを意識しつつ、自然な文章で記載するようにしましょう。

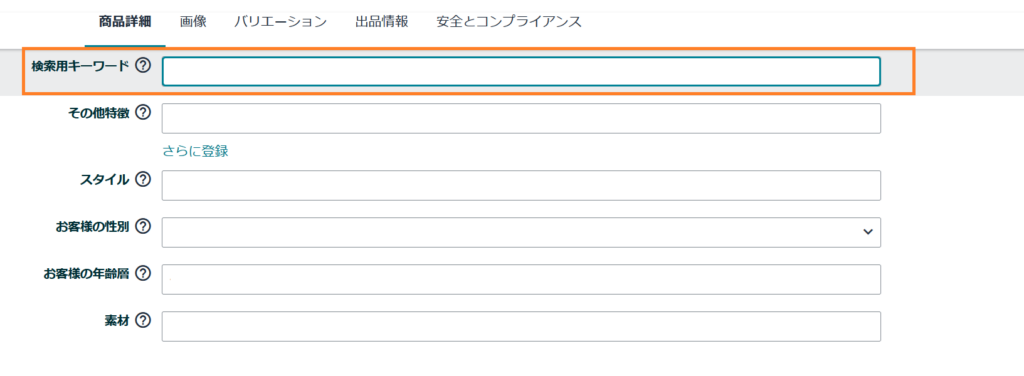

検索キーワード

検索されたいキーワードは、セラーセントラルの商品情報ページ内の「検索キーワード」欄から設定することができます。

ただし、この欄に入力したキーワードだけが検索対象になるわけではありません。

Amazonでは、商品タイトル、商品の仕様、商品情報、さらに商品レビューなどに含まれるキーワードも検索対象として扱われる可能性があります。

自分が狙っているキーワードで、実際に商品が検索結果に表示されているかを確認するには、Amazonの検索窓で「ASIN(商品固有の識別番号)+キーワード」で検索してみるのが効果的です。

たとえば「B012345XYZ ストローマグ」のように検索し、商品がヒットすれば、そのキーワードでインデックス(検索対象)されていると判断できます。

できるだけ幅広くカバーしつつも、関係のない用語は含めないよう注意し、実際に検索されている語句を意識して入力することが大切です。

その他の項目

セラーセントラルの商品情報ページには、上記以外にも入力できる項目が多数用意されています。可能な限り多くの項目を、正確かつ丁寧に埋めるようにしましょう。

なぜなら、これらの情報は検索対象になるだけでなく、購入者に安心感を与え、購入を後押しする判断材料にもなるからです。

たとえば、以下のような項目です:

- メーカー、ブランド名

- 型番

- 原産国

- 原材料

- 法規制に関するチェック項目

- バリエーションの設定

細部まで丁寧に入力することで、「正しく評価される土台」が整います。

広告・セール

商品はどうやって「売れる」のか?

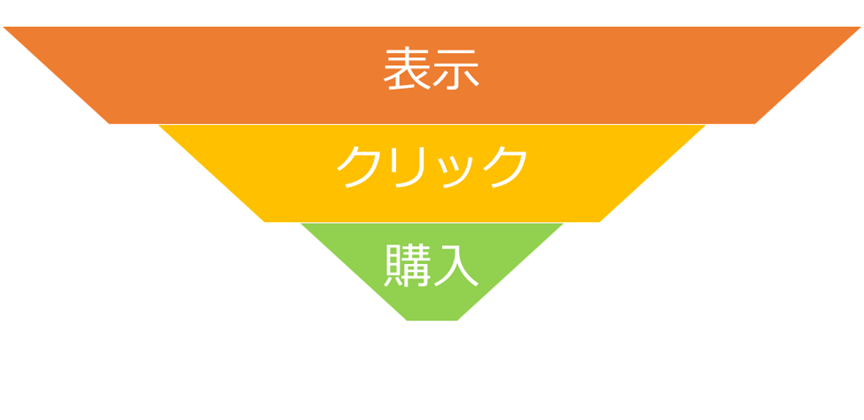

Amazonなどのプラットフォームで商品を購入する際には必ず商品が「表示」され、次にその商品を「クリック」し、最後に「購入」することになります。

「表示」→「クリック」→「購入」というステップを経て残ってくれた人だけが商品を買ってくれるという流れです。

1000人の人に商品が表示され、10%の人がクリックをしてくれ、そのうち10%の人が購入してくれた場合は、1000(人)×10%×10%=10人の人が購入してくれることになります。

当然このそれぞれの数字を改善していくことでよりたくさんの人に購入してもらうことができるようになります。

「クリック」→「購入」というステップでは、これまでやってきた「商品」と「画像」が大きな役割を果たします。

「表示されるかどうか」は、広告・セールといった“露出”の設計に関わります。

商品をたくさん売るためには?

商品をたくさんの人に購入してもらうためには、まずはたくさんの人に商品を見てもらう必要があります。

たくさんの人に見てもらうための一番の方法は、検索結果の画面で上位に表示されることです。

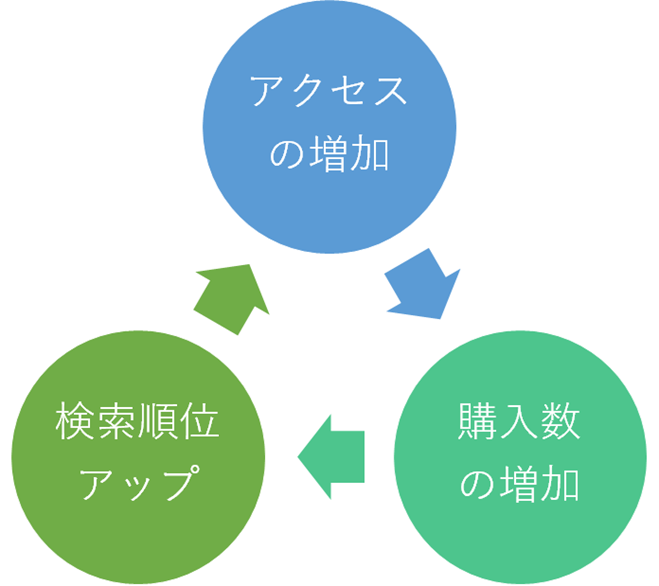

ではどうやって上位表示させるかというと、Amazonなどのプラットフォームではよりたくさん売れた商品ほど上位表示されやすいです。

他の要素もあるのですが、どれだけたくさん売れるかが上位表示する上で圧倒的に一番重要な要素です。

たくさん売るためには上位表示する必要があり、上位表示するにはたくさん売る必要があるという鶏が先か卵が先かみたいな話になっていますが、現実そうなってしまっています。

購入数が増えると検索順位が上がり、その結果アクセスが増加し、更にその結果購入数が増加するというような構造になっています。

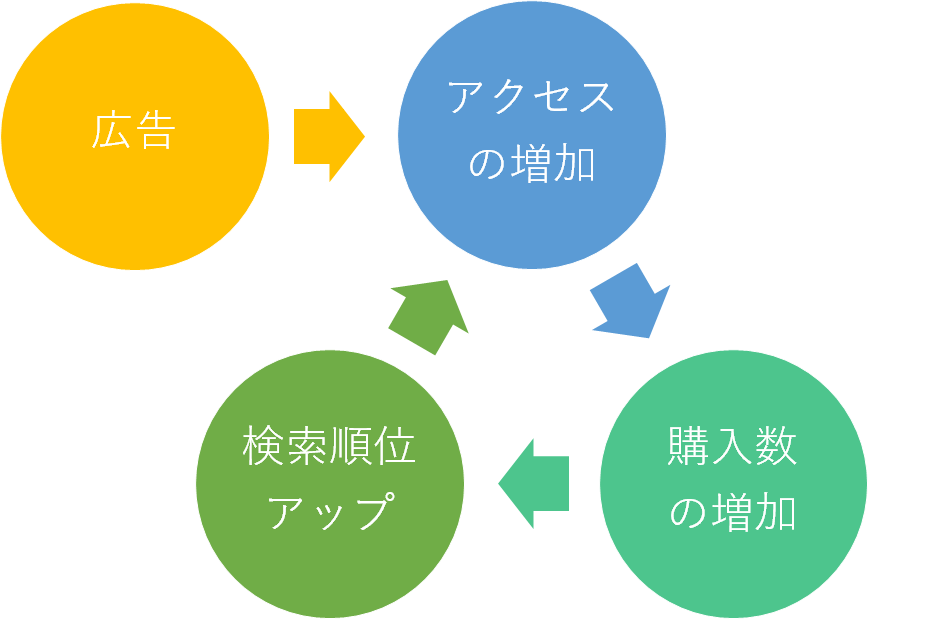

広告・セールの目的

そもそも検索順位が高くない場合は、商品はそもそも購入されないし、その結果いつまで経っても検索順位は上がらないということになってしまいます。

ではどうすればいいかというと広告とセールを使います。

広告の役割

広告を使うことで、無理やり露出を増やすことができます。

広告一番の目的は、露出を増やすことにより広告経由での販売数を増やして検索の順位を上げ、自然検索での販売を増やすことです。

セールの役割

セールも同様で、セール開催中は単純に値下げにより商品が購入されやすかったり、商品が上位に表示されやすかったりするので、購入数が増加します。

そしてこのセールで売れた数も検索順位に影響するため、セール後の“平常時”でも売れやすくなるという好循環が生まれます。

広告・セールでの利益は(そんなに)追わない

このように広告・セールの一番の目的は、露出を増やすことにより広告・セール経由での販売数を増やして検索の順位を上げ、自然検索での販売を増やすことです。

そのため、必ずしも広告・セール経由で大きな利益を出そうと考えなくていいです。(1万円以上の高単価商品の場合は、クリック単価に比べて広告が相対的に安いことが多いので、広告経由でも十分な利益が出ることがあります)

広告・セールの正しい活用法

広告やセールを使うと、「利益が削られるからやりたくない」と感じる方も少なくありません。

確かに、クリック課金や割引によって利益率が下がるのは事実です。しかしそれは、短期的な視点にすぎません。

繰り返しになりますが、広告・セールの本当の目的は、「検索順位を押し上げて“自然検索”で売れる状態をつくること」にあります。

とくに販売初期の段階では、赤字覚悟で露出を最大化することが、後々の大きな利益に直結します。

たしかに初期よりも広告費やセール頻度は減らしていくべきですが、ゼロにはするべきではありません。

なぜなら、競合は常に広告やセールを打って露出を取りに来るからです。自分が止めた瞬間に、他の商品にシェアを奪われてしまう可能性があります。

「じゃあキリがないじゃないか」と思うかもしれませんが、そこは販売者の腕の見せ所です。

戦略的に広告・セールを運用しながら利益を出すことは十分に可能です。

カスタマーサポート

FBAを使っていると、注文処理・発送・返品対応などは基本的にAmazon側が代行してくれます。

そのため、Amazonでの販売では顧客対応の大半はやらなくて済みますが、それでも出品者側がやるべきことはあります。

以下の3点は最低限おこなうようにしましょう。

- メッセージへの返信

- レビューリクエスト

- カスタマーレビューへの対応

メッセージへの返信

FBAでは基本的にAmazonが購入者からの問い合わせに対応しますが、「セラーに直接質問したい」というケースでは、購入者から直接メッセージが届くことがあります。

こうした問い合わせに対して、24時間以内に返信しないとアカウント健全性に影響する可能性があります。

セラーセントラル右上のメッセージアイコンより対応するようにしてください。

レビューリクエスト

レビューを集める行動もセラーが主導で行うべきです。

Amazonには、セラーセントラルの注文一覧から「レビューをリクエストする」ボタンを押すことで、レビューの依頼ができます。

お客さんにメッセージを送ってレビュー依頼することも可能ですが。

しかし上記のレビューリクエスト機能と重複してしますと、「レビューを繰り返し要求する迷惑行為」に該当してしまうので、どちらか片方だけをおこなうようにしてください。

カスタマーレビューへの対応

悪いカスタマーレビューがついてしまった場合、セラーセントラルメニューの「ブランド」→「カスタマーレビュー」より、該当のお客さんに対して、対応や返金を申し出ることが可能です。

こちらもお客様満足度やレビュー評価につながる項目なので、必ずおこなうようにしてください。

在庫管理

在庫管理の原則

在庫管理の基本は、「多少の売れ残りよりも、在庫を切らさないことが重要」だということです。

なぜならAmazonでは、在庫切れによって販売の機会損失が起こるだけでなく、SEO評価が(完全にではないが)リセットされ、再び順位を上げるための手間や広告コストがかかるためです。

こうした“失速”を防ぐためにも、在庫は多少多めに持っておくのが原則です。

初心者の在庫管理は例外

とはいえ、この原則は「ある程度売れる商品が作れる人」向けの話です。

初心者の場合は例外で、いきなり「在庫を切らさない」方針を取るのは危険です。

なぜなら、スキル・経験が浅いため的外れな商品企画をしている可能性があり、大量の不良在庫を抱える可能性があるからです。

また、資金量が少ないことが多く、もし最初に仕入れすぎて在庫が大きく余った場合、その損失は次の商品企画・発注に向かう資金を奪い、最悪の場合「次のチャレンジすらできない」という状況を招きます。

ですから初心者の段階では、在庫を切らさないことよりも、まずは「資金を守る」ことを優先すべきです。

在庫を切らしてSEO評価が落ちてしまっても、「ある程度売れた」という事実と経験は確実に残るので、今後の販売戦略や商品開発に必ず活かされます。

初心者のうちは欲をかいてたくさん利益を得ようとするのではなく、まずは経験を積み、スキルを高めることに集中する方が長期的には得策です。

複数の商品を経験し、売れる確率や数量の見積もりができるようになってきたら、今度は「売り切らない=機会損失を防ぐ」方向へ徐々にシフトしていきましょう。

適切な在庫量

では実際にどのくらい在庫を持つべきかというと、目安として「月商分」くらいの在庫量を持つのが基本です。

たとえば月商300万円の商品なら在庫も300万円分程度を用意する必要があります。

「原価は売上の1/3程度なんだから、月商の1/3=100万円分の在庫でいいのでは?」と思うかもしれませんが、実はそう単純ではありません。

以下の理由によりそれ以上の在庫資金が必要なのです。

- 商品の売れ行きには波がある

- セールでの販売を考慮する必要がある

- 製造・配送のリードタイムがある

商品の売れ行きには波がある

Amazonでは日々の売上が一定ではなく、月によって売れたり売れなかったりということは珍しいことではありません。

特に急激に売れ行きが伸びたとき、在庫が不足していればせっかくのチャンスを逃してしまいます。

一定の安全在庫を持っておくことで、売上の急増にも柔軟に対応できます。

セールでの販売を考慮する必要がある

Amazonではプライムデーやブラックフライデーなどの大型セールが各シーズンにあります。

セールに向けてあらかじめ在庫を多めに積んでおかないと、必ずと言っていいくらい在庫切れが起きます。

「セールを制する者はAmazonを制する」というのは流石に言い過ぎかもしれませんが、競合との勝負においてセールの成否は非常に重要です。

製造・配送のリードタイムがある

商品は「発注したらすぐに届く」わけではありません。

製造・検品・輸送・通関・納品…といったプロセスには数週間〜数ヶ月の時間がかかります。

「売れ始めてから発注」では間に合わないので、これらの工程の分も含めて在庫管理は考える必要があるのです。

商品改善

販売データやレビューをもとに、画像、商品ページ、そして商品自体の見直しをおこないます。

多くのセラーは「商品=完成品」と考えがちですが、実際は市場への仮説の提出にすぎません。

どれだけ時間をかけて企画し、こだわって作った商品であっても、すべてを想定した完璧な商品をいきなり出すことは不可能です。

商品の改善は商品によってはそんなに頻繁にできない可能性はありますが、最低でも1~2年以内には作り直した方がいいです。

ここで言う「商品改善」とは、お客さんの声を受けて、実際の使用シーンやレビューから得たヒントをもとに、細かな不満点を修正したり、使い勝手を向上させたりすることを指します。

つまり、これは商品コンセプトを根本から変えるようなものではありません。

もし「コンセプト自体がおかしかった」と判断できるのであれば、それは改善ではなく“撤退して作り直す”という判断になります。

そのため、商品の改善は「うまくいっていない商品」に対して行うべきものではなく、むしろある程度うまくいっている商品にこそ必要なのです。

ある程度お客さんに受け入れられているからこそ、細かな改善が売上やレビューに直結し、より大きな成果につながるのです。

逆にうまくいっていない商品をちょこちょこ修正しても、根本がズレていれば効果は薄く、時間とコストばかりが無駄になってしまいます。

また商品そのものの改善は、金型などの制約があるので頻繁にはできませんが、それでも最低1〜2年以内には一度見直すようにしてください。

商品画像や商品ページの見直しは、制作コストも相対的に低くABテストなども可能なため、数字を見ながらより頻繁に修正していくべきです。

たとえば季節やトレンドに合わせた画像差し替えや、説明文の再構成など、常に最適化していくことでCVR(購入率)を継続的に高めていくことが可能です。

「改善=失敗した時にするもの」という考えを捨て、「改善=成功を最大化するために行うもの」という視点で、日々の運用に取り入れていきましょう。