Amazon OEMは「儲かる」という声もあれば「儲からない」という声もあり、SNSでも意見が真っ二つに分かれています。

当然、ビジネスには勝者と敗者がいるので儲かる人もいれば儲からない人もいるのは当然のことですが、問題は「Amazon OEMを今から始めても十分な勝算があるのか?、将来性はあるのか?」という点だと思います。

本記事では、「Amazon OEMで実際にどれくらいの人が稼げているのか?」、「これから参入しても儲かる可能性はあるのか?」という2つの観点から、忖度なしで解説していきます。

Amazon OEMとは?

Amazon OEMとは、自社ブランド商品を中国などの海外もしくは国内の工場で製造し、Amazonで販売するモデルの総称です。

OEMは本来、自社が企画・設計した商品を工場に生産してもらう手法を指します。

しかしAmazon物販界隈では、工場が既に企画・設計している既製品に自分のロゴを印字して販売するODM的な手法も、まとめて「OEM」と呼ばれることが多いのが実情です。

つまりAmazon OEMとは、「Amazon販売×自社ブランド」全般を指す用語だと考えてよいでしょう。

実際の流れは、まずAmazonなどで競合商品を調査し、市場の状況から「売れる」と判断した商品案を考え、それを工場で製造し、自社ブランドとしてAmazonに出品する、というステップになります。

完成した商品は、Amazonの倉庫にまとめて送り、注文が入ると、Amazonが代わりに梱包・発送までしてくれます。

この仕組みを使えば出品者の手間はほとんどなくなり、「一度商品を作って納品してしまえば、あとは勝手に売れてチャリンチャリンと収益が入る」──というのがこのビジネスの理想形だと言われています。

なぜAmazon OEMは稼げない、オワコン化したと言われている?

そんな「一度商品を作って納品してしまえば、あとは勝手に売れてチャリンチャリンと収益が入る」という夢のようなビジネスがなぜ稼げない、オワコン化したと言われるのでしょうか?

理由はシンプルで、現実はそんなに上手くはいかないからです。

原因はいくつかありますが、ポイントを以下にまとめました。

1) 商品のコモディティ化

Amazon OEM参入者の大半は副業の個人もしくは小規模の法人です。

そのため工場の既製品やわずかな仕様変更(ODM寄り)にとどまるケースが大半で、差別化が十分ではないというのが実情です。

自分が簡単に真似できる商品というのは裏を返すと競合から簡単に真似されるということでもあり、同じような商品が短期間で並び、あっという間に価格競争に突入する──これが今のAmazon OEMの典型的な流れです。

商品の”ちょい変え”では勝ち目が続かないというのが今の前提です。

私が参入した10年ほど前は、Amazonの市場規模が今ほど大きくなかったため、1商品あたりの売上規模も小さかったものの、適当に既製品にロゴをつけたような商品でもほぼ売れるブルーオーシャン状態でした。

しかし今では参入者全体のレベルも上がり、きちんと事業として戦略を持つプレイヤー以外は淘汰される状況になっています。

この現象は、YouTuberの世界とも似ています。

かつては参入者が少なく、動画を投稿するだけで視聴されるブルーオーシャンでした。

しかし市場の旨みに気づいた芸能人や企業までが参入した結果、実力のないチャンネルは伸びず、残るのは一握り。Amazon OEMも、まさに同じ成熟の道をたどっているのです。

2)広告費用のコスト増

現在では参入者の増加や競争の激化により、広告コストは年々上昇し続けています。

クリック単価(CPC)は右肩上がりなのに、販売価格は簡単には引き上げられないため、TACOS(売上全体に占める広告費の割合)がじわじわと上がり、利益率は削られていく構造になっているのです。

競争の激しい商材では、1クリック数百円といった入札単価も珍しくありません。クリック課金制なので、商品が売れても売れなくてもこれらのお金はかかってしまうのが痛いところです。

新規商品は広告を出して露出を強めるというのは普通のことですが、既成商品であってもそういった他社の商品の露出を抑えるために広告を出し続けないといけないのです。

つまり、「売れても売れなくても広告費から解放されない」という地獄の構造がここにあります。

3) 優位が積み上がりにくい

Amazonのアルゴリズムでは、直近の販売実績が重視されます。

そのため、広告やセールで短期間で売上を伸ばせば検索上位に表示されやすくなります。

そのため長年売り続けてきた実績はそこまで役に立たず、新しい商品に簡単に淘汰されうるということになります。

また長く販売しているとレビュー数は増大していきますが、購入者はレビュー数よりもレビューの高さを重視している人が多いです。

A社:「はぁはぁ、5年かけてレビュー3000件、星4.2まで頑張って到達したぞ・・・」

B社:「サクラレビューでレビュー100件、星4.7獲得ーwwwww」

これで簡単にA社がB社に負け得るということです。

現在はAmazonもサクラレビューには厳しくなりましたが、それでも巧妙な手法には対応しきれていないというのが現状です。

このように先行者優位が簡単に、それも一瞬でひっくり返されるというのがAmazonの難しい所です。

「一度商品を作って納品してしまえば、あとは勝手に売れてチャリンチャリンと収益が入る」という訳にはいかないのです。

4) 商品ライフサイクルの短縮

これはAmazonに限った話ではありませんが、どんな市場でも商品にはライフサイクルがあり、商品は徐々に陳腐化していくのが普通です。

ただし現在は、その流れがさらに加速しています。

SNSによる情報拡散や競合のスピード感ある改良投入により、商品の寿命は昔より格段に短くなっているのです。

もちろん、コカ・コーラのように長く愛され続ける商品を作ることは不可能ではありません。

私自身もコカ・コーラとは全く比べるレベルにありませんが、それでも5年以上売れ続けている商品を複数持っています。

ただしそれも、商品の仕様を改善したり、画像を何度も刷新したりする“手入れ”を繰り返してきた結果として生き残っているに過ぎません。

要するに、Amazon OEMにおいて「一度作ったら放置で売れ続ける」というのは幻想であり、継続的な改善と更新こそがロングセラーを生む条件なのです。

5) 規約・アルゴリズムの変動リスク

Amazon OEMでは、自分の努力だけではコントロールできない外部要因のリスクが常につきまといます。

具体的には、カテゴリ規制、提出書類の要件変更、カテゴリの強制変更(手数料の増加を伴う場合もある)、検索順位アルゴリズムの変更、FBA手数料や保管料の改定などが挙げられます。

こうした変動によって、昨日まで利益が出ていた商品が、今日から赤字に転落することもあり得ない話ではないです。

最近も大型商品のFBA手数料の改定があり、商品によっては利益が出なくなってしまったものもあるでしょう。

まり、「自分に直接的な落ち度がなくても売上や利益が急減する」リスクを常に受け入れながら戦わなければならないのが、このビジネスの現実なのです。

6) 在庫リスク

Amazon OEMにおける最大の懸念は、在庫リスクにあります。

売れ筋が確証できていない段階で大量発注すれば、在庫が積み上がって資金が拘束されます。

その一方で仕入れ代金などは先に出ていくため、キャッシュが先に枯渇するのです。

さらに在庫滞留 → 資金不足 → 広告縮小 → 販売鈍化 → さらに在庫滞留、という悪循環に陥れば、短期間で資金繰りが破綻するリスクすらあります。

仮に売れ筋に乗った商品でも、アルゴリズムの変更や競合の参入によって売上が1/3に落ちるのは珍しくありません。

3カ月分の在庫の予定が、気づけば9カ月分の滞留在庫になってしまう──これはキャッシュフローにとって大きな打撃です。

では「在庫を少なく持てば安全か」というと、そう単純ではありません。在庫を切らすと販売機会を逃すだけでなく、検索順位も下がり、売れにくい商品へと転落してしまいます。

つまり、在庫は多すぎても少なすぎてもダメ。バランスを常に調整し続ける高度な管理が求められるのが、在庫管理の難しさなのです。

Amazon OEMは他のビジネスと比較して参入する価値があるか?

Amazon OEMがなぜ稼げない、オワコンだと言われているかという話をしてきましたが、他のビジネスと比較しないと意味がありません。

いくらAmazon OEMが昔と比べて難易度が上がったとは言っても、他のビジネスと比較して条件がいいならそれは参入するべきビジネスだと言えるからです。

以下では客観的な数字から検討していきます。

そもそも起業はどれくらい成功できる?

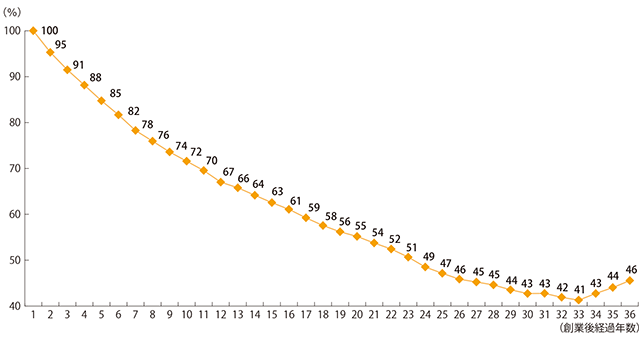

以下は創業してからの経過年数と企業生存率のデータ(出典:中小企業庁、企業の生存率と長寿企業)ですが、起業から5年での企業生存率は82%、10年だと70%生存しているということが分かります。

上記は2016年と若干古いデータですが、過去5年分までしかない2023年のデータ(出典:2023年版、中小企業白書)でも5年後の企業生存率は80.7%とほぼ同様の傾向を示しています。

ただし企業はただ生存しているだけでしっかり利益を出していないと意味はないため、その中でも黒字の企業はどれくらいあるのかを考えます。

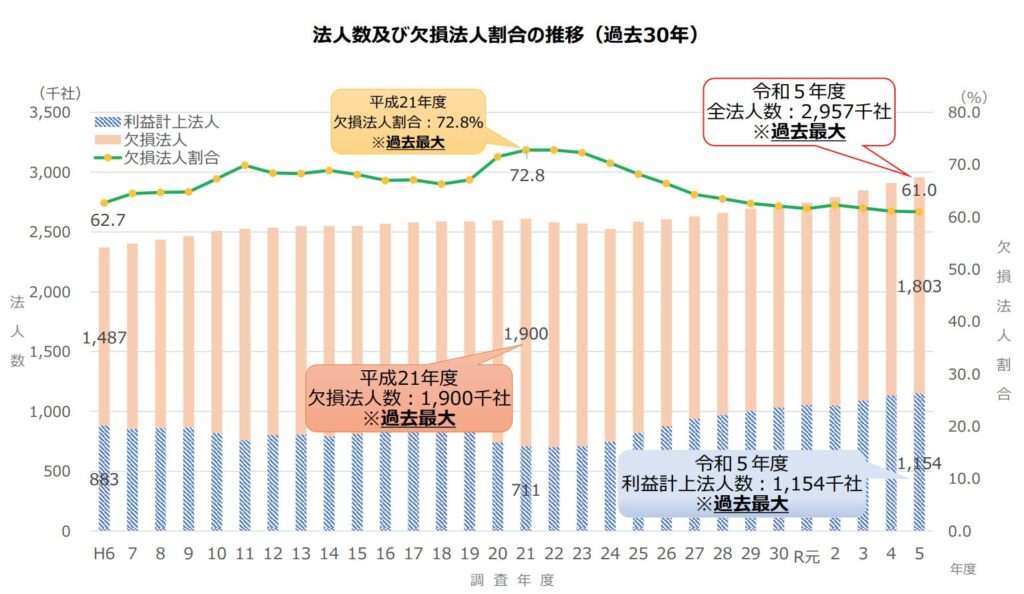

「令和5年度分会社標本調査結果について」によると、2023年度の欠損法人(赤字法人)の割合は61.0%です。

これらを加味すると、単純計算で創業5年後に利益を出している企業は約31.4%となります。

もちろん、赤字法人の中には「実際には利益が出ているが役員報酬などで形式上赤字にしている」ケースもあります。

それでも税金上のことを考えると法人に利益を残す方が税制上有利なケースが多く、先ほどの推定値は大きく外れていないと考えられます。

さらに、創業年数が短いほど黒字率は低くなる傾向があると考えられます。したがって、実際には創業5年目の欠損法人割合は平均値61.0%よりも高い可能性があるでしょう。

それでも極端に大きく下がるわけではなく、創業5年後に黒字で残っている企業はやはり3割程度と見るのが妥当だと思われます。

Amazon OEMの成功率はどれくらい?

先ほど創業5年後に利益を出している企業は3割程度という話をしましたが、Amazon OEMはどうなのでしょう。

勿論これは正式なデータがある訳ではないので、感覚値にはなりますが、先ほどの数字(約3割)と同等程度だと思います。

つまり、5年後や10年後の成功率という観点からするとAmazon OEMは可もなく不可もないビジネスだと考えられます。

それでも私がAmazon OEMは参入するべき価値があると考える理由

5年後や10年後の成功率という観点からするとAmazon OEMは特別高いわけでも低いわけでもない、可もなく不可もないビジネスです。

それでもなぜ私がAmazon OEMは参入するべき価値があると考えているかというと、成功した時のリターンが非常に大きいという最大のメリットがあるからです。

先ほど示した「企業全体での成功率3割程度」という数字は、小さな利益でも大きな利益でも同じ“成功”としてカウントしています。

しかし実際には起業というリスクに対してどれだけの大きいリターンが返ってくるのかというのは非常に重要な観点です。

Amazon OEMの最大のメリットは、このリターンの大きさにあります。

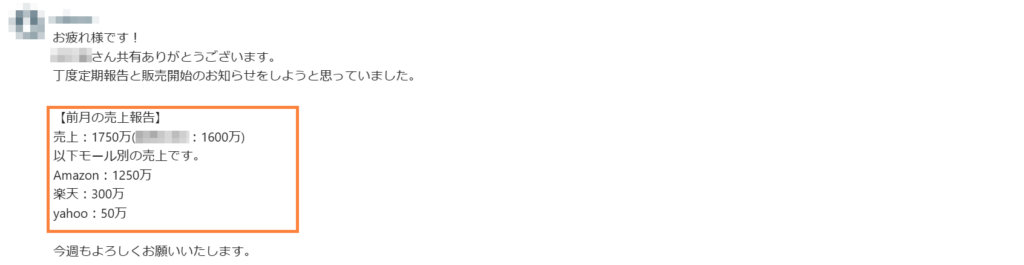

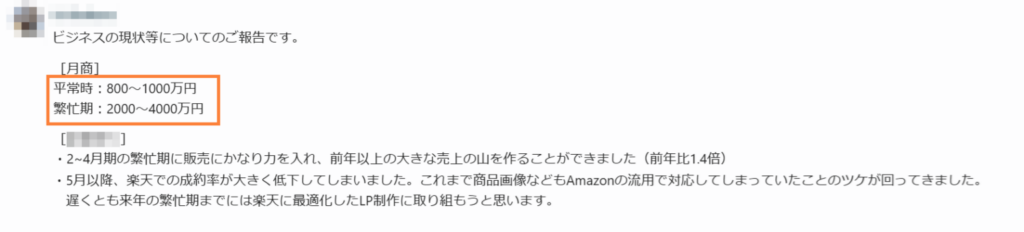

私が過去にやっていたビジネスコミュニティでは、以下のように2年の期間で10人中4人が月商1000万以上、3人が月商300万円以上をAmazonだけで達成しました。

10人という少ないサンプルなのでたまたま上手くいった人が集まっていただけと考えることもできます。

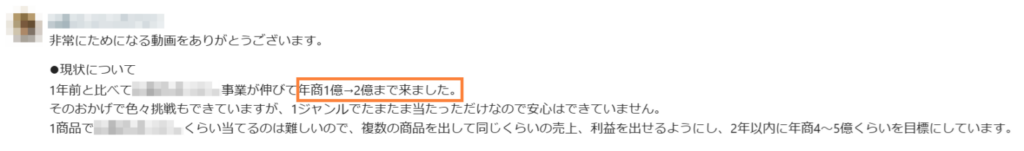

それでも、1人〜数人規模の起業で、わずか1〜2年の期間で年商1億円超を達成できる、それなりに再現性のあるビジネスが他にどれほどあるでしょうか。

少なくとも私は他に知りません。

だからこそ私は、Amazon OEMは参入する価値のあるビジネスだと考えています。

勿論、以前と違って難易度は上がっているので誰にでもお勧めできるビジネスではありません。

しかし、成功する自信がある、成功するまでチャレンジするという覚悟がある方には、参入する価値があるビジネスだと思います。

Amazon OEMビジネスの将来性

次にAmazon OEMビジネスの将来性です。

まず前提として、広告などのコストが急に下がることは考えにくいです。良くて横ばい、悪ければじわじわと上昇し続ける可能性が高いでしょう。

この点においては、今後もAmazon OEMビジネスが厳しい方向に向かうのは間違いありません。

では「コスト増で稼げなくなったのか?」といえば、そう単純ではありません。確かに難易度は上がっていますが、利益の額自体はむしろ増え続けているのです。

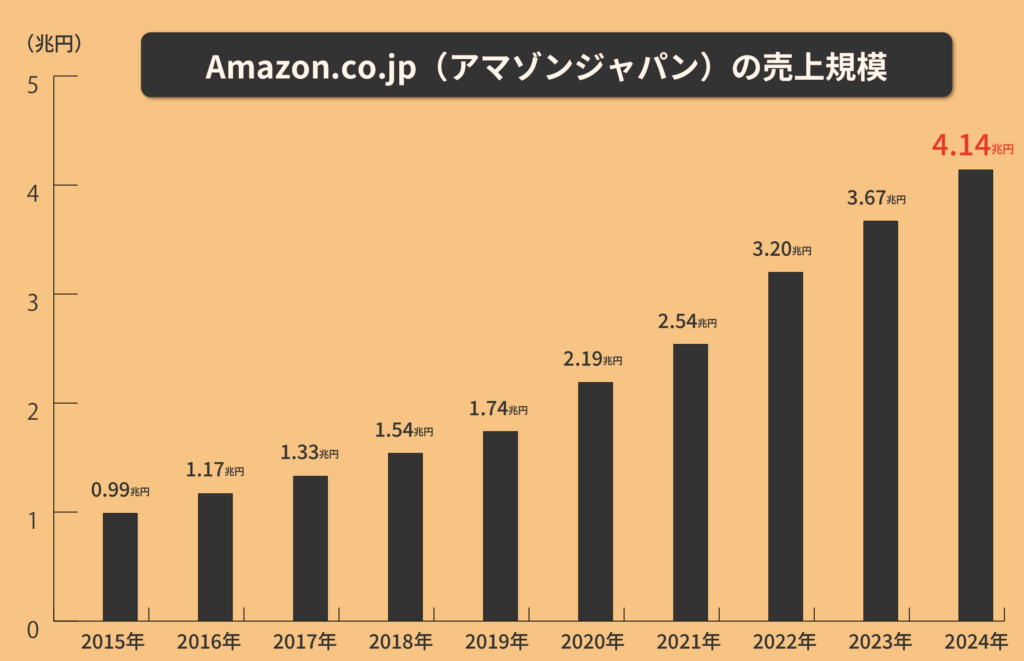

以下はAmazon.co.jp(アマゾンジャパン)のここ10年の売上規模の推移ですが、右肩上がりで増え続けています。

2015年→2024年の10年間で0.99兆円から4.14兆円に4倍以上の増加となっています。

勿論、Amazonの売上が4倍になったからといって、出品者の売上が4倍になる訳ではないのですが、間違いなくAmazonのお客さんは増えており、これからしばらくは増え続ける見込みです。

象徴的なのは「月商1000万円」という基準です。

10年前では月商1000万円というのは“神レベル”で称えられていましたが、現在では中級者レベルです。ビジネスを始めて1年以内での到達もさほど珍しくはないというのが現状です。

それほど成功した時のアッパー(上限)は上がっているということです。

参入者が増えて難易度が上がっているというのは間違いないのですが、同時に以前と比べてAmazonの市場規模自体も大きくなっており、成功した時のうまみも非常に大きくなっているのです。

成功確率が下がる一方で、成功者の稼ぐ額は増え、富の一極集中が進むというのは世の常なのかもしれませんが、間違いなくAmazon OEMにも同じ流れが来ています。

Amazon OEMビジネスで成功するためには

Amazon OEMビジネスは決して簡単ではないものの、成功した時のうまみはかなりあるということは先述の通りですが、ではそのAmazon OEMではどうやったら成功することができるのでしょうか。

私が現段階で特に重要だと考えているのは、商品の差別化と画像のクオリティです。

一番重要なのは商品の差別化

やはり利益を十分に上げられていないセラーの大半は、まず商品の差別化が不十分です。

確かに差別化は簡単なことではありません。そのため、多くの人は「競合が弱い市場を探してニッチを攻める」という方向に逃げがちです。

しかしそれでは、いつまで経っても自分の力がつかず、競合出現のたびに怯えるビジネスから抜け出せません。

ただし差別化も、需要がほとんどないポイントで行えば逆効果です。

お客さんが求めている方向性で差別化できなければ、むしろ見込み客を減らしてしまいます。

差別化とは「お客さんにとって意味のある違い」を作ることであり、そこが最も重要なポイントなのです。

画像のクオリティを上げないと成功率は伸びない

もうひとつ欠かせないのが、商品画像のクオリティです。

商品画像を外注に丸投げしている人が多いのですが、それだとヒットする確率が大きく下がるのが現実です。

先述の通り、Amazon OEMビジネスで一番重要なのはどんな商品を作るかということで、それがピタッとはまっていればそこまで画像が完璧ではなくてもある程度は売れます。

もちろん、商品企画が完璧にハマれば画像がそこそこでも売れることはあります。しかし毎回そんな「クリティカルヒット商品」を企画できる人はいません。(私もできません)

だからこそ、そこそこの商品でも売れるようにするには画像の力が不可欠なのです。

当たり前ですが、ネット販売の場合、お客さんはまず間違いなく画像を見てから商品を買います。したがって画像制作を避けて通ることはできません。

逆に言うと画像制作のスキルがあればどんな商品の販売も有利に進めることができます。

もちろん、必ずしもillustratorなどで商品画像を自分で作る必要はなく、ディレクターとして「どんな方向性で作るか」を示す力があれば十分です。

Amazon OEMの極意

商品の差別化方法や画像のクオリティを高める方法を含んだAmazon OEM(オリジナル商品ビジネス)のノウハウを以下の記事にまとめました。

全て無料で読めますが、3時間くらいかかると思うので、時間があるときに是非読んでいただければと思います。

まとめ:Amazon OEMは儲からないのか?

Amazon OEMは30%ぐらいの人しか成功できませんが、成功した時の対価は大きいというのが結論です。

30%が高いと思うのか低いと思うのかは人それぞれですが、もし「どんなビジネスでも上位30%に入れない」というのであれば、そもそも大きな成果を得るのは難しいというのも現実です。

なぜなら、仮に70%の人が稼げるようなおいしいビジネスが存在したとしても、参入者が殺到して競争が激化し、いずれ平均値の30%付近まで収束していくのが世の常だからです。

数年経てば、どんなビジネスも最初ほど簡単ではなくなります。

ではその時にまたおいしいビジネスを探すというのも1つの手だとは思いますが、結局のところそれでは大きな利益を得ることはできないのです。

先行者利益も否定はしませんが、先行者利益だけで逃げ切れるほど、ビジネスは甘くはないのです。

もしあなたがビジネスで本気で成功したいのであれば、腰を据えて取り組む必要があります。

その対象として、私はAmazon OEMは依然として有力な選択肢だと思います。

よく○○ビジネスは飽和した、稼げないと言い出す人がいますが、それはあり得ないのです。

なぜなら先ほどの参入者がどんどん増えるのと逆のことが起きるからです。

あまりおいしくないビジネスからはどんどん撤退していくので、いずれそれなりの所で落ち着くのです。

ましてやAmazon OEMは、今もまだ参入者が増えている市場です。

人が入ってきていることをネガティブに捉えるのではなく、むしろ「まだまだ市場が成長している証拠」と考えるべきです。

正しいやり方で、十分な労力をかけて取り組むことができれば、Amazon OEMで成功することは簡単ではないものの初心者でも十分に可能だと思います。